更新情報:記事内容を更新(2025.3.13)

はじめに

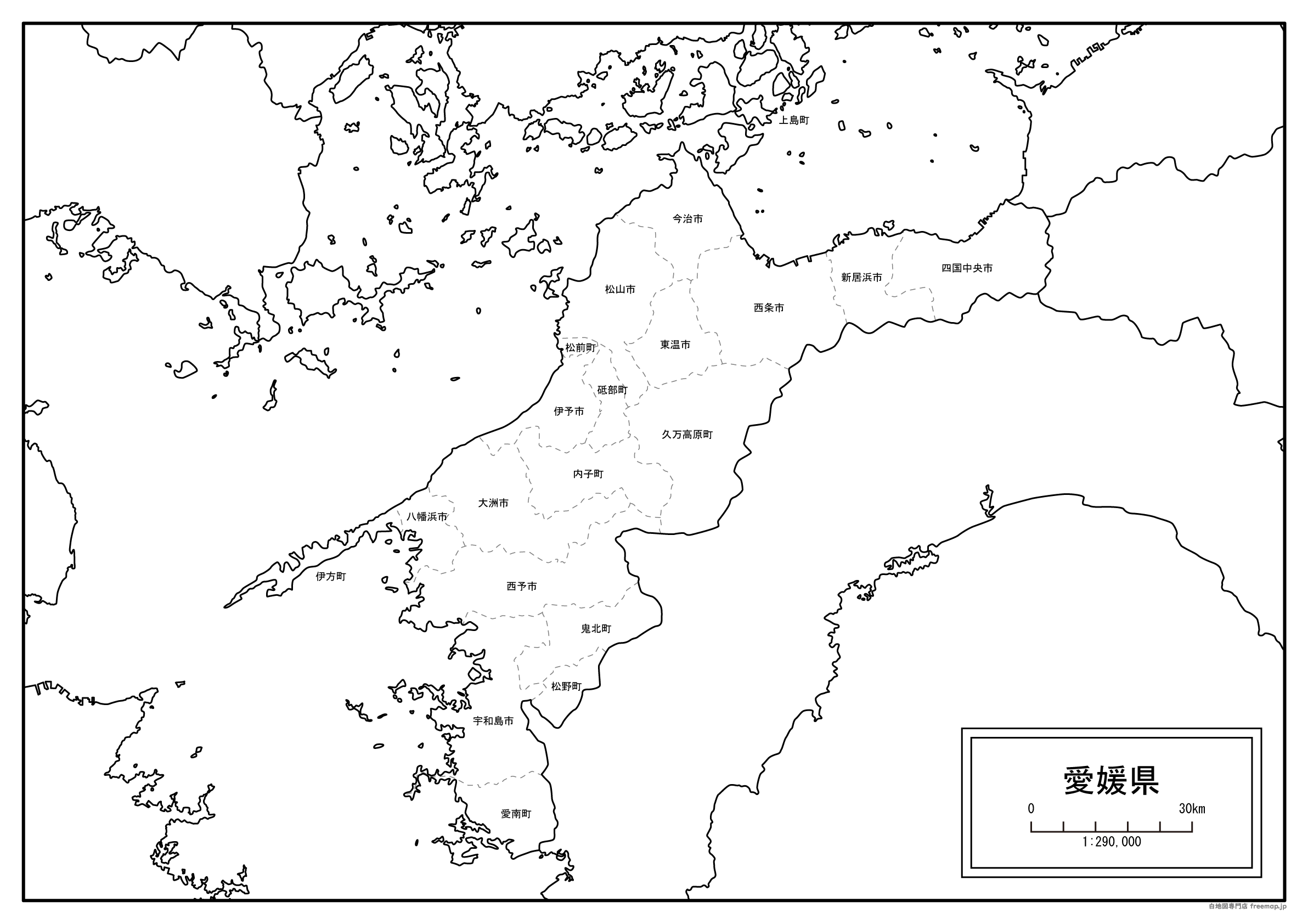

このページは、愛媛県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

愛媛県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

愛南町の由来

2004年(平成16年)10月1日に、「御荘町」「一本松町」「城辺町」「西海町」「内海村」が合併したことによって、愛南町が成立しました。

合併前の町村をみてもらうと分かるとおり、「愛南」の名称は今回新たに付けられた名称となります。

そんな「愛南」の由来ですが、これは「愛媛県の南部」に位置しているということにちなんだものです。

また、この名称をつけるにあたって、町や地域、人をここに住んでいる人たちが愛してくれるようにという願いが込められています。

その他、助け合うことで元気な町になっていって欲しいという思いも込められているようです。

- 読み方→「愛南町(あいなんちょう)」「御荘町(みしょうちょう)」「一本松町(いっぽんまつちょう)」「城辺町(じょうへんちょう)」「西海町(にしうみちょう)」「内海村(うちうみむら)」

伊方町の由来

1955年(昭和30年)3月31日に、「伊方村」と「町見村」が合併、及び町制を施行したことによって、伊方町が成立しました。

前身である伊方村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より「伊方」の地名はあったようです。

「伊方」という名称の由来については、諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①農業や漁業における、小屋のある所などという意味があるとされる「イエカタ」もしくは「イホカタ」が転じたとする説。

②「イカ」が後ろに山がある場所を指し、「タ」が土地という意味がそれぞれり、合わせて「イカタ」となった説。

- 読み方→「伊方町(いかたちょう)」「町見村(まちみむら)」

今治市の由来

1920年(大正9年)2月11日に、「今治町」と「日吉村」が合併、及び市制を施行したことによって、今治市が成立しました。

古くには「今張」という表記であったそうですが、藤堂高虎という武将によって「今治」と改称されたそうです。

これは、この地を授けられた際に「今この地を治める」といった意味を込めて命名したものとされています。

ちなみに、当初は「いまはる」「いまばる」など、読み方については統一されてなかったそうです。

これは長らく統一されなかったそうですが、1920年(大正9年)に、市議会によってようやく、名称が「いまばり」と決定されました。

- 読み方→「今治市(いまばりし)」「日吉村(ひよしむら)」「藤堂高虎(とうどうたかとら)」

伊予市の由来

1955年(昭和30年)1月1日に、「郡中町」「北山崎村」「南伊予村」「南山崎村」が合併、及び市制を施行したことによって、伊予市が成立しました。

市名については情報が見つかりませんでしたが、合併前の町村は「伊予郡」に属していたことに由来したものと推測されます。

「伊予」という名称は歴史があり、古くには愛媛県の地域は「伊予国」と呼ばれていました。

この伊予という名称の由来には諸説あるとされていますが、一説には「いゆ」が転じたものとされています。

これは湧水のことを「いゆ」と呼んでいたといわれており、転じて「いよ」となったとされている説です。

- 読み方→「伊予市(いよし)」「伊予国(いよのくに)」「郡中町(ぐんちゅうちょう)」「北山崎村(きたやまさきむら)」「南伊予村(みなみいよむら)」「南山崎村(みなみやまさきむら)」

内子町の由来

1889年(明治22年)に、内子村と知清村が合併したことによって、内子町が成立することとなります。

「内子」という地名についてですが、調べてはみたものの、あまり情報を見つけることができませんでした。

一応見つかった情報によると、由来は地形に関連したものではないかとする説があるようです。

古くには「内ノ子」と呼ばれていたこともあるとされており、これが転じて「内子」となったとしています。

この辺りの地域は山に囲まれていることから内山盆地と呼ばれ、それに関連したものとされるようです。

- 読み方→「内子町(うちこちょう)」

宇和島市の由来

1921年(大正10年)8月1日に、宇和島町と八幡村が合併、及び市制を施行したことによって、宇和島市が成立しました。

元々は「板島」という名称だったそうですが、これが改称されたことにより「宇和島」となったそうです。

しかし、何故改称するに至ったのか経緯などについては情報を見つけることができませんでした。

「宇和」という名称に関してですが、情報によると「オワ」が転じたものといわれています。

この「オワ」というのは、輪のように連なっている峰がある地といった意味があるそうです。

- 読み方→「宇和島市(うわじまし)」「八幡村(やわたむら)」「藤堂高虎(とうどうたかとら)」

大洲市の由来

1954年(昭和29年)9月1日に、「大洲町」「粟津村」「大川村」「上須戒村」「菅田村」「新谷村」「平野村」「南久米村」「三善村」「柳沢村」が合併したことによって、大洲市が成立しました。

市名については情報が見つかりませんでしたが、大洲町が中心であったことから、名称をここから引き継いだものと推測されます。

「大洲」という地名の由来についてですが、古くには「大津」といった表記だったものが転じたそうです。

ここでいう「津」とは港のことを指しますが、あまり詳しい情報を見つけることはできませんでした。

こちらについては、また何か新しい情報を見つけることができたら、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「大洲市(おおずし)」「粟津村(あわづむら)」「大川村(おおかわむら)」「上須戒村(かみすがいむら)」「菅田村(すげたむら)」「新谷村(にいやむら)」「平野村(ひらのむら)」「南久米村(みなみくめむら)」「三善村(みよしむら)」「柳沢村(やなぎさわむら)」「肱川(ひじかわ)」

上島町の由来

2004年(平成16年)に、「弓削町」「生名村」「岩城村」「魚島村」が合併したことによって、上島町が成立しました。

合併前の町村には「上島」の名称はないため、町名については新たに付けられたものになります。

ただし、「上島」というのは古くからある地名で、当時このあたりの地域がそう呼ばれていました。

その由来としては島に関連しており、当時領地であった島を「上島」と「下島」に分けて呼んでいたそうです。

ただし、あくまで1つの説であるようで、正確な由来については不明な部分もあるとしています。

- 読み方→「上島町(かみじまちょう)」「弓削町(ゆげちょう)」「生名村(いきなむら)」「岩城村(いわぎむら)」「魚島村(うおしまむら)」

鬼北町の由来

2005年(平成17年)1月1日に、「広見町」と「日吉村」が合併したことによって、鬼北町が成立しました。

合併前の町村には「鬼北」という名前は無いことから、今回新たに命名されたものとなります。

ただし、完全に新しい地名ではなく、元々このあたりは「鬼北地域」と呼ばれていたそうです。

「鬼北」の名称は、「鬼ヶ城山」という山、そしてこの町が位置している場所にちなんだものとなります。

というのも、この地域からみて「北」の方角に「鬼ヶ城山」があることに由来したものであるようです。

- 読み方→「鬼北町(きほくちょう)」「広見町(ひろみちょう)」「日吉村(ひよしむら)」「鬼ヶ城山(おにがじょうやま)」

久万高原町の由来

2004年(平成16年)に8月1日に、「久万町」「面河村」「美川村」「柳谷村」が合併したことによって、久万高原町が成立しました。

「久万高原」という名称については、合併前の「久万町」が中心であることから、まずその名称を使っています。

「久万」とは、山の奥であったり、山に挟まれた土地を意味する言葉に由来しているそうです。

そして、久万町であった時代から、観光PRの際に「久万高原」と名称が使われてきました。

そのことからイメージもそうですが、通りも良いということから、町名として決定されたそうです。

- 読み方→「久万高原町(くまこうげんちょう)」「面河村(おもごむら)」「美川村(みかわむら)」「柳谷村(やなだにむら)」

コメント