更新情報:記事内容を更新(2025.9.25)

はじめに

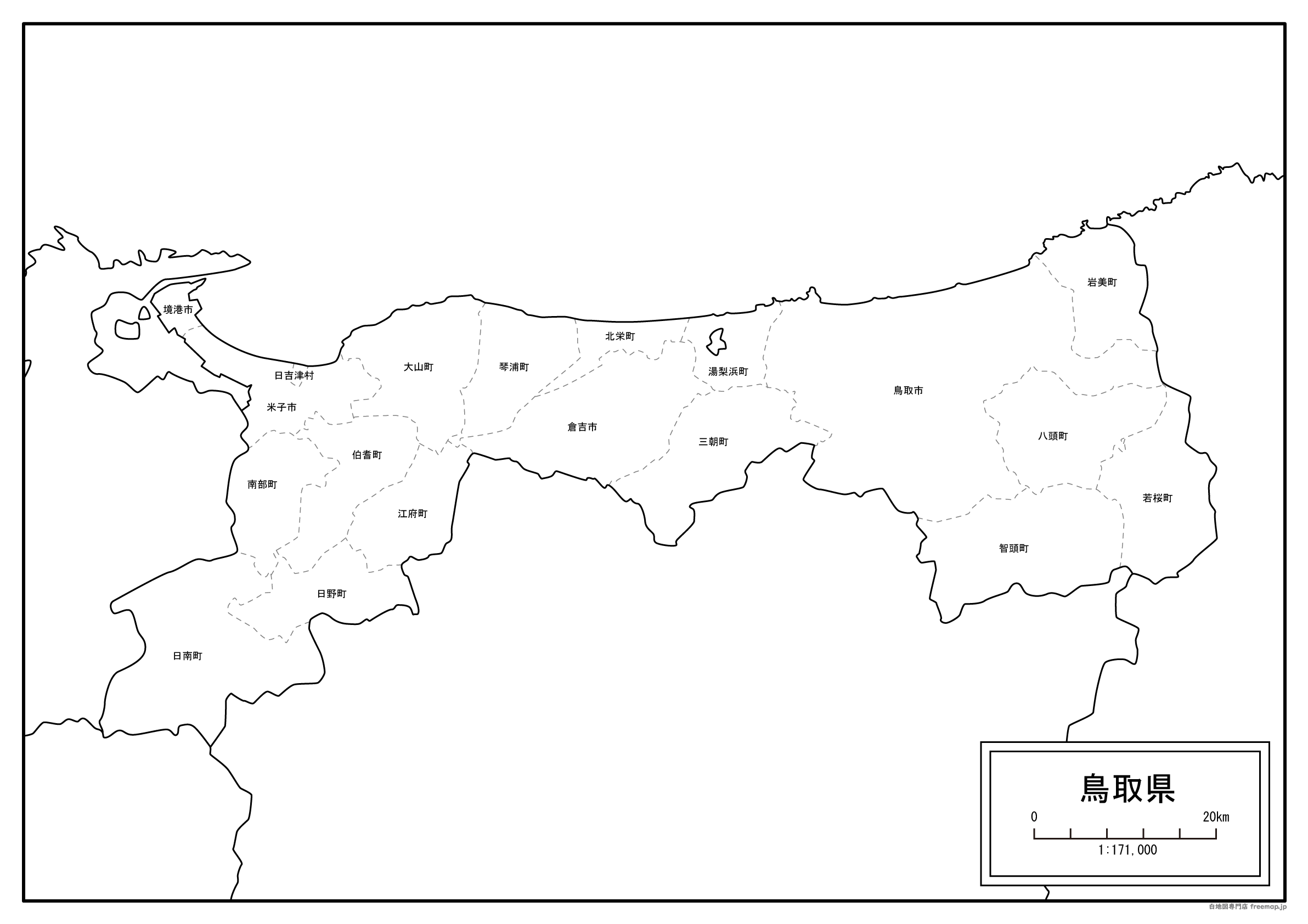

このページは、鳥取県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

鳥取県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

岩美町の由来

1954年(昭和29年)7月1日に、「岩井町」「浦富町」「網代村」「大岩村」「小田村」「蒲生村」「田後村」「東村」「本庄村」が合併したことによって成立しています。

町名は新たに命名されたものとなりますが、どのような経緯で決定に至ったのかは分かりませんでした。

名称自体の由来としては、合併された町村が「岩美郡」に属していることにちなんだものと思われます。

ちなみに、「岩美」という名称自体については、「邑美郡」「法美郡」「岩井郡」の区域をもって成立したことに由来したものです。

この3つの郡名から、それぞれ「岩」と「美」の文字をとって「岩美」となったとされています。

- 読み方→「岩美町(いわみちょう)」「邑美郡(おうみぐん)」「法美郡(ほうみぐん)」「岩井郡(いわいぐん)」

倉吉市の由来

1953年(昭和28年)10月1日に、「倉吉町」「上井町」「上小鴨村」「上北条村」「北谷村」「西郷村」「高城村」「灘手村(一部)」「社村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名については、合併された町村の中にある倉吉町から名称を引き継いだ形となっています。

「倉吉」という名称の由来は、「暮らし良し」という言葉からできたといわれているようです。

この言葉が転じたことで「くらよし」なり、現在の漢字が当てられ地名として定着したとされます。

ただし、他の情報は見つかりませんでしたが、あくまでこの由来は諸説あるうちの1つともされるようです。

- 読み方→「倉吉市(くらよしし)」「上井(あげい)」「上小鴨(かみおがも)」「上北条(かみほうじょう)」「北谷(きただに)」「西郷(さいごう)」「高城(たかしろ)」「灘手(なだて)」「社(やしろ)」

江府町の由来

1953年(昭和28年)6月1日に、「江尾町」「神奈川村」「米沢村」が合併したことによって成立しています。

町名は新たに命名されたものとなりますが、どのようにして決まったのかは分かりませんでした。

「江府」の名称については河川が合流し府となる場所という意味に由来し、府というのは中心を意味しているそうです。

この地域には「日野川」「俣野川」「船谷川」「小江尾川」といった4つの川が流れています。

由来となっている河川はこれらの川であり、文字通り川が集まっている様子から「江府」となりました。

- 読み方→「江府町(こうふちょう)」「日野川(ひのがわ)」「俣野川(またのがわ)」「船谷川(ふなたにがわ)」「小江尾川(こえびがわ)」

琴浦町の由来

2004年(平成16年)9月1日に、「赤碕町」と「東伯町」が合併したことによって成立しました。

町名は新たに命名されたものであり、「琴浦」という名称の由来については「琴ノ浦」に由来するそうです。

この「琴ノ浦」という名称の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①この海岸の波の音が、まるで琴を弾いた音のように聞こえることに由来しているとされる説。

②天照大神という神が、国ゆずりの為に派遣した言問の使いがきた場所という伝説から「言問ノ浦」と呼ばれ、これが転じたとする説。

- 読み方→「琴浦町(ことうらちょう)」「赤碕町(あかさきちょう)」「東伯町(とうはくちょう)」「琴ノ浦(ことのうら)」「天照大神(あまてらすおおかみ)」「言問(こととい)」

境港市の由来

1956年(昭和31年)4月1日に、元々あった境港町が市制を施行したことによって、境港市が成立しました。

前身である境港町は、1954年(昭和29年)に6つの町村の合併により成立し、このときに命名されているようです。

「境港」という名称の由来についてですが、「境」と「港」それぞれの字に由来したものとされています。

まず「境」は、古くに「出雲」と「伯耆」と呼ばれていた場所の境界に位置していたことに由来するそうです。

そして、「港」はその字の通り、港町としては栄えたことから、合わせて「境港」となったとしています。

- 読み方→「境港市(さかいみなとし)」「出雲(いずも)」「伯耆(ほうき)」

大山町の由来

1955年(昭和30年)9月1日に、「所子村」と「高麗村(一部)」が合併、及び町制施行したことによって成立しました。

町名については新たに命名されたものとなりますが、その由来としては「大山」という山にちなんだものです。

中国地方において、最高峰の山である大山の由来についても調べてみましたが、特に情報は見当たりませんでした。

ちなみに、「山」を「せん」と読む理由については情報がありましたが、どうやら諸説あるようです。

そのうちの1つを紹介すると、修験道の霊山であったことから、「山」の字を憚って「大仙」と記載していたからというのがありました。

- 読み方→「大山町(だいせんちょう)」

智頭町の由来

1914年(大正3年)6月1日に、元々あった智頭村が町制を施行したことによって、智頭町が成立しました。

前身である智頭村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、名称自体は以前よりあったようです。

智頭という地名は郡名として存在しており、更に名称自体は古くからあるとされています。

「智頭」という地名の由来については諸説あるとされていますが、調べてみる限り1つしか見つかりませんでした。

その説によると、それぞれ意味があるとされ、「ち」が道を、「づ」が頭などを指す言葉であるとされています。

これは、古くに存在した「因幡国」という場所にに入るための道であったことにちなむそうです。

- 読み方→「智頭町(ちづちょう)」「因幡国(いなばのくに)」

鳥取市の由来

1889年(明治22年)10月1日に、市制が施行されたことによって「邑美郡」の一部から鳥取市が成立しました。

この市制が施行される以前より名称自体はあり、古くからある地名となっているようです。

「鳥取」という地名の由来については、「鳥取部」と呼ばれる人々に由来したものとされています。

鳥取部というのは、かつて仕事として鳥を取る役目を与えられた人々のことを指している言葉です。

このことにより「鳥取郷」と呼ばれる場所ができ、地名として定着していったものとしています。

- 読み方→「鳥取市(とっとりし)」「邑美郡(おうみぐん)」「鳥取部(ととりべ)」

南部町の由来

2004年(平成16年)10月1日に、「会見町」と「西伯町」が合併したことによって成立しています。

町の名称は新たに命名されたものとなりますが、どのようにして決まったのかは分かりませんでした。

町名についてですが、こちらはこの場所が南部地域と呼ばれていたことにちなんでいるそうです。

西伯郡に属しているこの地域は、この郡の中において南の方角に位置した場所にあります。

そのことから、現在の南部町を含む周辺の地域のことを、元々「南部地域」と呼んでいたようです。

- 読み方→「南部町(なんぶちょう)」「会見町(あいみちょう)」「西伯町(さいはくちょう)」

コメント