更新情報:記事内容を更新(2025.8.20)

はじめに

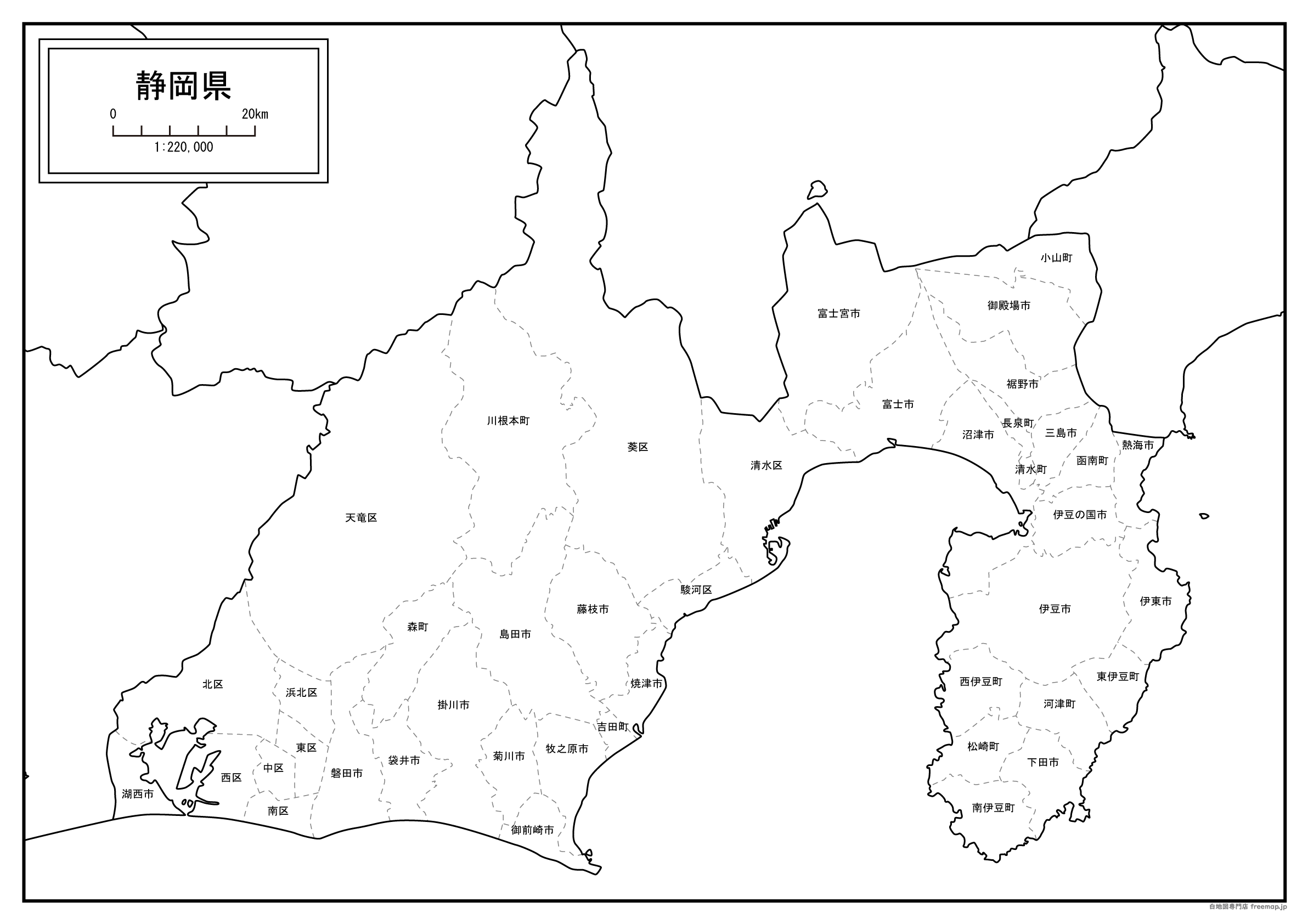

このページは、静岡県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

静岡県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

東伊豆町の由来

1959年(昭和34年)5月3日に、「稲取町」と「城東村」が合併したことによって成立しました。

「東伊豆」という名称については、この地域が「伊豆半島の東」に位置していることに由来したものです。

この地名は歴史的にみても古くあり、かつての行政区分においては「伊豆国」と呼ばれていました。

そんな「伊豆」という名称の由来は諸説あるそうですが、一説には「湯出」が転じたとしています。

これは、当時温泉、つまり湯が多く湧き出る場所であったことにちなんでいるものだそうです。

- 読み方→「東伊豆町(ひがしいずちょう)」「稲取町(いなとりちょう)」「城東村(きとうむら)」「伊豆国(いずのくに)」「湯出(ゆづ)」

袋井市の由来

1958年(昭和33年)11月3日に、元々あった袋井町が市制を施行したことによって、袋井市が成立しました。

前身である袋井町は、1909年(明治42年)に山名町が改称したことでできた町となっています。

「袋井」という地名は古くからありますが、何故改称に至ったのかについては分かりませんでした。

そんな「袋井」の由来としては、川に囲まれた地形であったことにちなんだ地名となっています。

その川とは原野谷川、宇刈川、沖之川だそうで、その囲まれた形が「袋」のようになってることからできた地名だそうです。

- 読み方→「袋井市(ふくろいし)」「山名(やまな)」「原野谷川(はらのやがわ)」「宇刈川(うがりがわ)」「沖之川(おきのがわ)」

藤枝市の由来

1954年(昭和29年)3月31日に、「藤枝町」「青島町」「稲葉村」「大洲村」「高洲村」「葉梨村」の合併及び市制施行したことによって成立しました。

市名はどのようにして決まったのかは分かりませんでしたが、合併前の町にある「藤枝」の名称が引き継がれています。

この「藤枝」という地名は、源義家という武将が詠んだ和歌に由来したものとされるようです。

その詠んだ和歌とは、「松に花、咲く藤枝の、一王子、宮居ゆたかに、いく千代をへん」になります。

これは、源義家が若一王子神社に立ち寄った際に、裏山に咲く藤の花をみて詠んだとしていました。

- 読み方→「藤枝市(ふじえだし)」「藤枝町(ふじえだちょう)」「青島町(あおじまちょう)」「稲葉村(いなばむら)」「大洲村(おおすむら)」「高洲村(たかすむら)」「葉梨村(はなしむら)」「源義家(みなもとのよしいえ)」「若一王子神社(にゃくいちおうじじんじゃ)」

富士市の由来

1954年(昭和29年)3月31日に、「富士町」「岩松村」「田子浦村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名については、合併された町村の中で唯一の町である富士町から名称を引き継いでいます。

「富士」という名称は、日本を代表する山である「富士山」に由来したもので、1929年(昭和4年)に加島村が町制を施行する際に改称したそうです。

ちなみに、富士山自体の名称の由来としては諸説あるとされ、特に定説はないとされています。

ある説によるとアイヌ語に由来するというものがあり、火の山を意味する「フンチ」もしくは「プシ」が転じたものとしていました。

- 読み方→「富士市(ふじし)」「富士町(ふじちょう)」「岩松村(いわまつむら)」「田子浦村(たごのうらむら)」

富士宮市の由来

1942年(昭和17年)6月1日に、「大宮町」と「富丘村」が合併、及び市制施行したことによって成立しています。

市名に関しては新たに命名されたものとなりますが、どのようにして決まったのかは分かりませんでした。

「富士宮」という名称については、この地にある神社の「富士山本宮浅間大社」が由来とされています。

そして、富士山本宮浅間大社の旧社号が「富士の宮」だそうで、これが富士宮市の由来となるようです。

この神社は、富士宮市の地域において中心的な存在としても紹介されることがあることから、市名に採用したのかもしれません。

- 読み方→「富士宮市(ふじのみやし)」「大宮町(おおみやまち)」「富丘村(とみおかむら)」「富士山本宮浅間大社(ふじさんほんぐうせんげんたいしゃ)」

牧之原市の由来

2005年(平成17年)10月1日に、「相良町」と「榛原町」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名はどのようにして決まったのかは分かりませんが、この地域にある「牧之原台地」に由来したものだそうです。

牧之原台地は牧之原市の他、島田市と菊川市にまたがった台地で、茶の産地としても知られています。

「牧之原」という名称については、国が有する牧場があったことに由来したもののようです。

これはあくまで1つの説であるという情報もあったものの、特に他の説については見つかりませんでした。

- 読み方→「牧之原市(まきのはらし)」「相良町(さがらちょう)」「榛原町(はいばらちょう)」「島田市(しまだし)」「菊川市(きくがわし)」

松崎町の由来

1901年(明治34年)3月15日に、元々あった松崎村が町制を施行したことによって、松崎町が成立しました。

前身である松崎村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、松崎村はそれ以前存在はしていたようです。

「松崎」という地名の由来については、「松ヶ崎」と呼ばれていたのが転じたものといわれています。

これは、防風林として松を植えたことにちなんだでいて、川があったデルタ地帯に松並木があったともされていました。

いつ頃から「松崎」となったのかは分かりませんが、いずれにせよ松に由来したものと考えてよさそうです。

- 読み方→「松崎町(まつざきちょう)」「松崎村(まつざきむら)」

三島市の由来

1941年(昭和16年)に、「三島町」と「錦田村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名は三島町から名称を引き継いでおり、「三島」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回3つの説を紹介していきます。

①この土地の地形が、清流に囲まれた「3つの島」のように見えるといったことから「三島」となったとする説。

②三嶋大明神と称されている「三嶋大社」が、この地域に移ってきたことに由来しているという説。

③富士山の湧水が豊富に流れている土地であったことから、「水島」が転じたことでできた名称とされる説。

- 読み方→「三島市(みしまし)」「三島町(みしままち)」「錦田村(にしきだむら)」「三島大明神(みしまだいみょうじん)」「水島(みしま)」

南伊豆町の由来

1955年(昭和30年)7月31日に、「竹麻村」「三坂村」「南上村」「南崎村」「南中村」「三浜村」が合併、及び町制施行したことによって成立しました。

町名を決めるにあたって公募が行わていて、その中で一番多かったのが「南伊豆」だったそうです。

この名称の由来としては、シンプルに「伊豆半島の南側」に位置していたことにちなんだものとなります。

古くには「伊豆国」とも呼ばれていた地域で、「伊豆」自体の由来には諸説あるとされるようです。

その内の1つを紹介すると伊豆半島が海に突き出た地形であったことから、「出づ」が転じたものとする説がありました。

- 読み方→「南伊豆町(みなみいずちょう)」「竹麻村(ちくまむら)」「三坂村(みさかむら)」「南上村(みなみかみむら)」「南崎村(みなみざきむら)」「南中村(みなみなかむら)」「三浜村(みはまむら)」「伊豆国(いずのくに)」「出づ(いづ)」

森町の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことにより、5つの村の区域をもって森町が成立しました。

この村の中には「森町村」という名称があり、地名としては古くからあったものと考えられます。

「森」という地名の由来としては、三方を山に囲まれた地形であることにちなんだ名称です。

この地域は、自然が豊かな場所としても紹介されていることから、相応しい地名であるといえます。

ちなみに、「森」という字を分解すると3つの木になるため、別名「三木の里」とも呼ばれるそうです。

- 読み方→「森町(もりまち)」

焼津市の由来

1951年(昭和26年)3月1日に、元々あった焼津町が市制を施行したことによって、焼津市が成立しました。

元となる焼津町の前身である焼津村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立しましたが、いつ頃から名称自体があったのかは分かりません。

「焼津」という地名については、日本神話に登場するヤマトタケルの伝承に由来したものです。

それによると、遠征中に賊に襲われた際に、草薙剣で草を薙ぎ倒して火を放って逃れたといわれています。

そして、火によって草が焼けて燃え盛ったという伝承から、「焼津」と名付けられたそうです。

- 読み方→「焼津市(やいづし)」「草薙剣(くさなぎのつるぎ)」

吉田町の由来

1949年(昭和24年)7月1日に、元々あった吉田村が町制を施行したことによって、吉田町が成立しました。

前身である吉田村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より吉田村の名称自体はあったようです。

「吉田」という地名の由来については、「葦田」だった名称が転じたことでできた名称となります。

当時この地域は一面に葦の植物が生い茂っていて、ここを開拓した人たちによって命名されたそうです。

しかし、「葦田」の名称が「悪し田」とも捉えられることから、縁起の良い「吉田」に変えたといわれています。

- 読み方→「吉田町(よしだちょう)」「葦田(あしだ)」

コメント