更新情報:記事内容を更新(2025.8.19)

はじめに

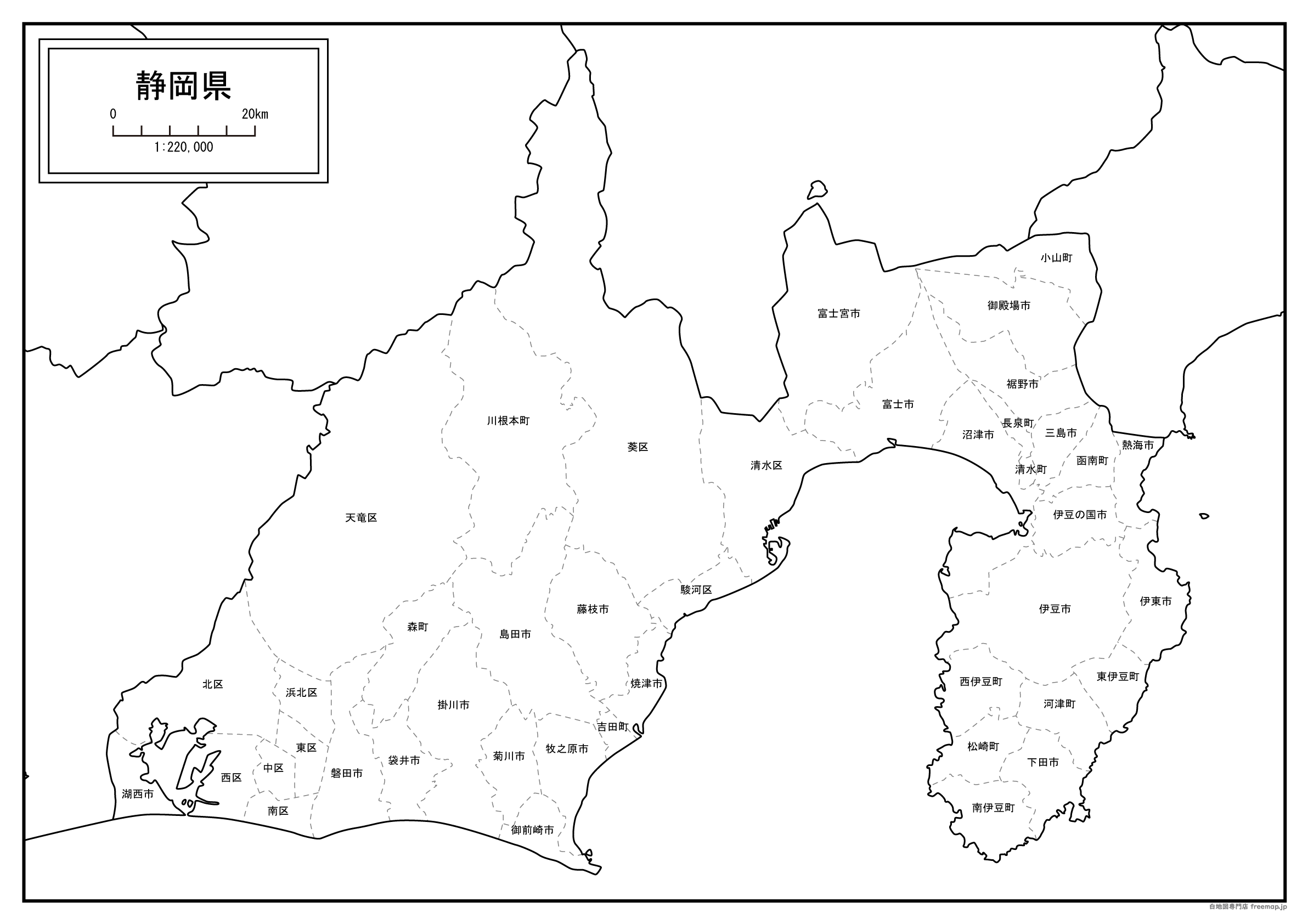

このページは、静岡県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

静岡県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

菊川市の由来

2005年(平成17年)1月17日に、「菊川町」と「小笠町」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名については、この地域を流れている「菊川」という川にちなんだものとなるそうです。

この「菊川」という名称の由来は諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①放牧地を流れる川であることを意味してつけられた、「城飼川」が転じたことでできたとする説。

②この地域にある「菊石」もしくは「菊目石」という石から「菊川」と命名されたとしている説。

- 読み方→「菊川市(きくがわし)」「菊川町(きくがわちょう)」「小笠町(おがさちょう)」「城飼川(きこうがわ)」

湖西市の由来

1972年(昭和47年)1月1日に、元々あった湖西町が市制を施行したことによって、湖西市が成立しました。

前身である湖西町は、1955年(昭和30年)に5つの町村による合併で成立し、このときに命名されているようです。

「湖西」という名称についてですが、この地域には「浜名湖」と呼ばれている湖があります。

その湖は浜松市と湖西市にまたがっていますが、ここは浜名湖から西側のほうに位置していました。

このことから、「浜名湖の西側」ということで、ここから文字をとり「湖西」となったそうです。

- 読み方→「湖西市(こさいし)」「浜名湖(はまなこ)」

御殿場市の由来

1955年(昭和30年)2月11日に、「御殿場町」「印野村」「玉穂村」「原里村」「富士岡村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名については、合併された町村の中で唯一の町である御殿場町から名称が引き継がれています。

古くには「御厨」と呼ばれていましたが、徳川家康が使う御殿をこの地域に造らせたことから「御殿場」の地名ができました。

御殿というのは身分が高い人が住む邸宅などのことであり、権力の象徴とすることもあるそうです。

実際には徳川家康自身は使わなかったそうですが、御殿を中心に「御殿新町」ができ、地名として残りました。

- 読み方→「御殿場市(ごてんばし)」「御殿場町(ごてんばちょう)」「印野村(いんのむら)」「玉穂村(たまほむら)」「原里村(はらさとむら)」「富士岡村(ふじおかむら)」「御厨(みくりや)」

静岡市の由来

1889年(明治22年)4月1日に、市制が施行されたことによって、静岡市が成立することとなりました。

「静岡」の地名は元々「府中」という名称でしたが、「不忠」に通ずるとして1869年(明治2年)に改称されたそうです。

その名称の由来としては、駿府城近くにあった「賤ヶ山」という山にちなんだものとなります。

ここから当初は「賤ヶ丘」と命名するつもりでしたが、「賤」の字がいやしい、蔑むといった意味がありました。

そのため、不適切という意見もあって表記を見直すこととなり、「静岡」で決定となったようです。

- 読み方→「静岡市(しずおかし)」「府中(ふちゅう)」「駿府城(すんぷじょう)」「賤ヶ丘(しずがおか)」「賤機山(しずはたやま)」「賤しい(いやしい)」

島田市の由来

1948年(昭和23年)1月1日に、元々あった島田町が市制を施行したことによって、島田市が成立しました。

前身である島田町は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立しており、ここから続く名称となっています。

そんな「島田」という地名の由来についてですが、この場所の地形にちなんだものであるそうです。

当時は川の氾濫もあって土砂が運ばれてきたことから、その土砂を利用して田を拓いたといわれています。

その出来事を踏まえて、「島状になった場所に田」ということで「島田」の地名ができたとしていました。

- 読み方→「島田市(しまだし)」

清水町の由来

1963年(昭和38年)11月3日に、元々あった清水村が町制を施行したことによって、清水町が成立しました。

前身である清水村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に多数の村の区域をもって成立しており、このときに村名「清水」と新たに命名されているようです。

しかし、「清水」という名称の由来については、調べても情報を見つけることができませんでした。

他の地域にも「清水」の地名はあり、綺麗な水といったことにちなんだ場所も多いことから、こちらもそういう由来なのかもしれません。

こちらについては、また何か情報を見つけることができ次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「清水町(しみずちょう)」

下田市の由来

1971年(昭和46年)1月1日に、元々あった下田町が市制を施行したことによって、下田市が成立しました。

前身である下田町は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より名称自体はあったようです。

「下田」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①本郷という地域があり、そこの下に田ができていたことから、「下田」と呼ばれるようになった説。

②波が打ち寄せていた場所に芦という植物が生い茂り、そこにできた田を「下田(げでん)」と呼んでいたのが変化したとする説。

- 読み方→「下田市(しもだし)」「下田町(しもだちょう)」「芦(あし)」

裾野市の由来

1971年(昭和46年)1月1日に、元々あった裾野町が市制を施行したことによって、裾野市が成立しました。

前身である裾野町は、1952年(昭和27年)に「小泉村」と「泉村」が合併して成立し、このときに命名されています。

このとき、新しい町の名称については、「裾野駅」という駅名にちなんでつけられたそうです。

ちなみに、元々は「佐野駅」という駅名でしたが、栃木県に同名の駅があったことから改称されました。

「裾野」の名称は、この地が富士の麓に位置していることから「富士の裾野」と表したことに由来しています。

- 読み方→「裾野市(すそのし)」「小泉村(こいずみむら)」「泉村(いずみむら)」

長泉町の由来

1960年(昭和35年)4月1日に、元々あった長泉村が町制を施行したことによって、長泉町が成立しました。

前身である長泉村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立し、「長泉」はこのときに命名されています。

どのような経緯で村の名称が決まったのかは不明でしたが、「長泉」とは合成地名であるようです。

どういうことかというと、この地域にはかつて大岡荘と小泉荘と呼ばれる2つの荘園がありました。

そして、大岡荘には「長窪」地区があり、これと「小泉荘」のそれぞれの字を合わせたことで「長泉」の名称となったそうです。

- 読み方→「長泉町(ながいずみちょう)」

西伊豆町の由来

1956年(昭和31年)3月31日に、「田子村」と「仁科村」が合併、及び町制施行したことによって成立しました。

新しい町名については、この場所が「伊豆半島の西部」に位置していることに由来したものです。

古くには「伊豆国」と呼ばれた場所で、地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①温泉が湧き出る場所であったことから、「湯出」という言葉が転じてできた地名としている説。

②半島が突き出した地形をしていたことから、「出づ」が転じたことで「伊豆」となったとする説。

- 読み方→「西伊豆町(にしいずちょう)」「田子村(たごむら)」「仁科村(にしなむら)」「伊豆国(いずのくに)」「湯出(ゆづ)」「出づ(いづ)」

沼津市の由来

1923年(大正12年)7月1日に、「沼津町」と「楊原村」が合併及び市制施行したことによって成立しました。

市名については合併した町村のうち、町である沼津町から名称を引き継いだ形となっています。

「沼津」という地名の由来については、「沼」がそのまま沼が多かったことにちなんだものです。

沼が多かったのには原因があるそうで、それは富士山から流れる地下水の影響があったとしています。

そして、「津」はなだらかな海岸線を意味しているとして、合わせて「沼津」の地名ができました。

- 読み方→「沼津市(ぬまづし)」「沼津町(ぬまづまち)」「楊原村(やなぎはらむら)」

浜松市の由来

1911年(明治44年)7月1日に、元々あった浜松町が市制を施行したことによって、浜松市が成立しました。

前身である浜松町は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より名称自体はあったようです。

古くには「浜津」という表記があったことから、この地名が転じて「浜松」となったとされています。

「津」という字は港を意味しており、このことから当時はこの地域に港があったといわれるそうです。

しかし、その後土砂などの影響で港がなくなってしまったことから、縁起の良い「松」の字をあてたといわれています。

- 読み方→「浜松市(はままつし)」「浜松町(はままつちょう)」「浜津(はまつ)」

コメント