更新情報:記事内容を更新(2025.8.19)

はじめに

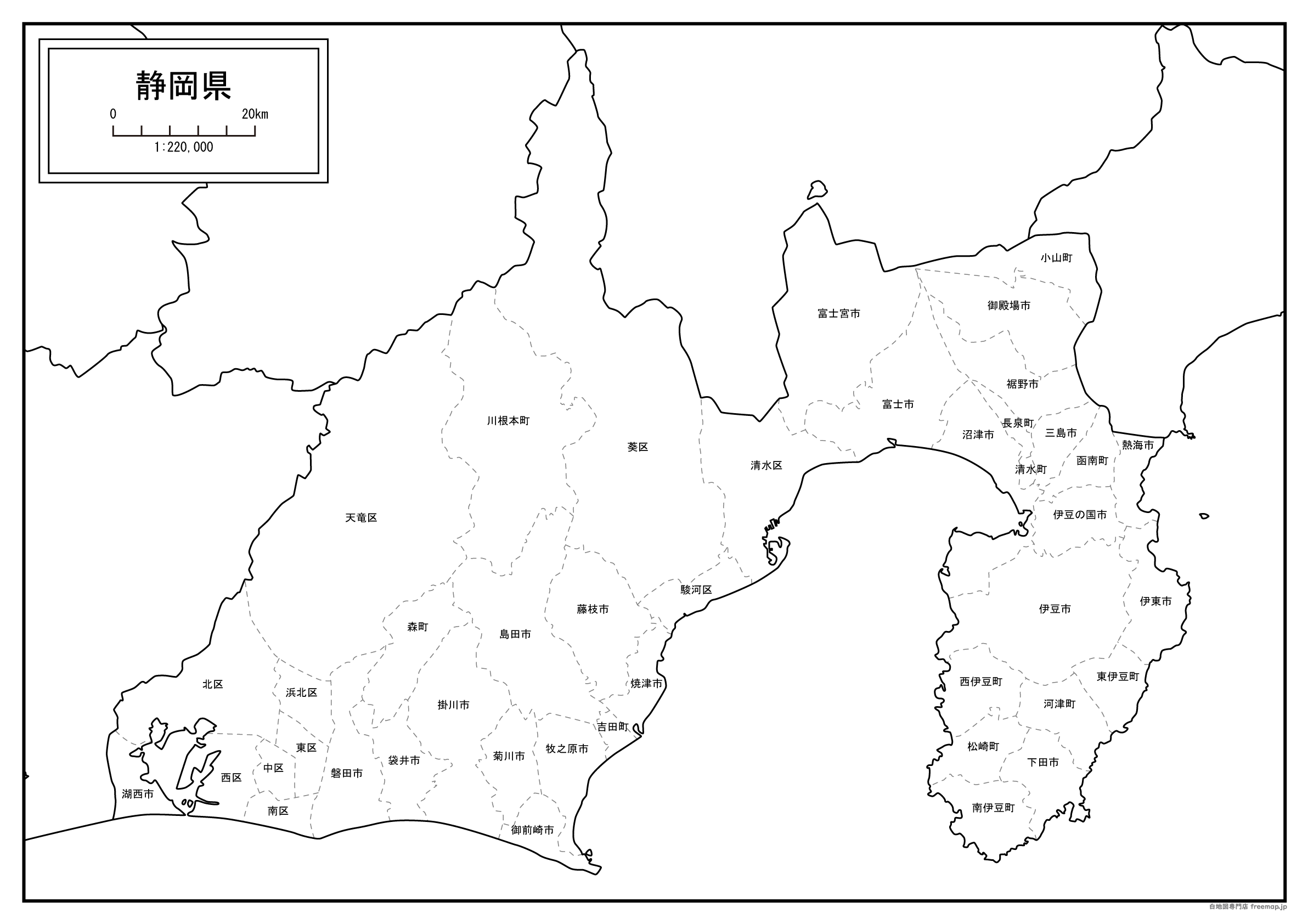

このページは、静岡県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

静岡県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

熱海市の由来

1937年(昭和12年)4月10日に、「熱海町」と「多賀村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名についてどのようにして決まったのかは分かりませんが、合併された熱海町の名称が引き継がれています。

「熱海」の名称については、「あつうみが崎」と呼ばれたのが転じてできた地名となるようです。

これは、海中より温泉が沸き上がり、海水がことごとく熱湯となったことに由来したものになります。

古くには「阿多美」という地名だったのが、このことにより変化し、江戸時代頃に「熱海」が定着したそうです。

- 読み方→「熱海市(あたみし)」「熱海町(あたみまち)」「多賀村(たがむら)」

伊豆市の由来

2004年(平成16年)4月1日に、「天城湯ケ島町」「修善寺町」「土肥町」「中伊豆町」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名が決まった経緯は分かりませんが、かつてこの辺りの地域が「伊豆国」と呼ばれていたことに由来するそうです。

この「伊豆」という地名の由来については、諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①湯が多い土地であったことから、「湯出」という言葉が転じた「伊豆」と変化したされている説。

②半島が突き出た地形であったことから「出づ」が転じてことでできた地名であるとしている説。

- 読み方→「伊豆市(いずし)」「天城湯ケ島町(あまぎゆがしまちょう)」「修善寺町(しゅぜんじちょう)」「土肥町(といちょう)」「中伊豆町(なかいずちょう)」「伊豆国(いずのくに)」「湯出(ゆづ)」

伊豆の国市の由来

2005年(平成17年)4月1日に、「伊豆長岡町」「大仁町」「韮山町」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

今回新たに市名をつけるにあたり公募が行われており、その中から決定されたものとなるようです。

あまり情報はありませんでしたが、伊豆市と同様にかつての名称である「伊豆国」に由来したものと考えられます。

ちなみに「伊豆の国」は、市名となる以前にもJAにてこの名称が使用された例があるようです。

余談ですが、静岡県には「伊豆」の名称がつく自治体が複数あり、伊豆の国市は現時点で一番最後に成立しています。

- 読み方→「伊豆の国市(いずのくにし)」「伊豆長岡町(いずながおかちょう)」「大仁町(おおひとちょう)」「韮山町(にらやまちょう)」

伊東市の由来

1947年(昭和22年)8月10日に、「伊東町」と「小室村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名としては合併した町村のうち、町のほうである伊東町から名称を引き継いだ形となっています。

ちなみに伊東町の前身である伊東村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立しており、このときに村の名称としてつけられました。

「伊東」という名称の由来としては、「伊豆国」と呼ばれた地域の東部に位置していたことに由来したものです。

ちなみにですが、伊豆半島は勿論のこと、静岡県でみても一番東部に位置した場所にある市になります。

- 読み方→「伊東市(いとうし)」「伊東町(いとうまち)」「小室村(こむろむら)」

磐田市の由来

1948年(昭和23年)4月1日に、元々あった磐田町が市制を施行したことによって、磐田市が成立しました。

前身である磐田町は、1940年(昭和15年)の合併により成立しており、このときに町名として「磐田」と命名されています。

この名称については、合併された地域が「磐田郡」に属していたことにちなんだものとなるようです。

「磐田」という地名の由来としては、一部情報によると「石の多いところ」を意味したものとされています。

「磐」がそのまま石を、「田」が場所をそれぞれ意味していて、合わせて「磐田」となりました。

- 読み方→「磐田市(いわたし)」

御前崎市の由来

2004年(平成16年)4月1日に、「御前崎町」と「浜岡町」が合併及び市制施行したことによって成立しました。

市名は合併協議会により決定されたものであり、「御前崎」はこの地域にある岬の名称のようです。

「御前崎」自体の地名の由来としては諸説あるとのことで、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①当時は馬の生産地として有名な場所であったことから、「御厩崎」が転じたものとされている説。

②岬の沿岸にて海難事故が発生したことから観音堂を建立し、神社の前にある岬ということで「御前崎」となった説。

- 読み方→「御前崎市(おまえざきし)」「御前崎町(おまえざきちょう)」「浜岡町(はまおかちょう)」「御厩崎(うまやざき)」

小山町の由来

1912年(大正元年)8月1日に、「菅沼村」と「六合村」が合併、及び町制施行したことによって成立しています。

町名については新たに命名されたものとなりますが、その経緯や理由などについては情報が見つかりませんでした。

また、「小山」自体の地名の由来についても調べてみたものの、情報が見つからず不明です。

山の漢字が使用されており、富士山もあることから山に由来した地名なのかもしれません。

こちらについては、また何か情報を見つけることができ次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「小山町(おやまちょう)」「菅沼村(すがぬまむら)」「六合村(ろくごうむら)」

掛川市の由来

1954年(昭和29年)3月31日に、「掛川町」「曽我村」「東山口村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名については、今回合併された町村の中で唯一の町である掛川町の名称を引き継いだものとなります。

「掛川」という地名についてですが、古くには「懸川」の表記だったのが転じたものであるそうです。

この地に流れている逆川の流れが、切り立った崖のようにみえるということから、「かけた川」と呼ばれたとしています。

これが時が経つにつれて省略され、上述したとおり最終的に「掛川」として地名が残りました。

- 読み方→「掛川市(かけがわし)」「掛川町(かけがわまち)」「曽我村(そがむら)」「東山口村(ひがしやまぐちむら)」「逆川(さかがわ)」

河津町の由来

1958年(昭和33年)9月1日に、「上河津村」と「下河津村」が合併、及び町制を施行したことによって成立しました。

合併された2つの村には既に「河津」の名称が使われており、これを町名として採用した形となります。

「河津」という地名の由来についてですが、こちらは情報を見つけることができませんでした。

推測とはなりますが、「津」とは港をさす地名であることがよくありますので、「河の港」のような意味があるのかもしれません。

こちらの由来に関しては、また何か情報が分かり次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「河津町(かわづちょう)」「上河津村(かみかわづむら)」「下河津村(しもかわづむら)」

川根本町の由来

2005年(平成17年)9月20日に、「中川根町」と「本川根町」が合併したことによって成立しています。

町名がどのようにして決まったのか、そして地名の由来についてはともに分かりませんでした。

合併前の町には「本川根町」という、川根本町を並び替えたような場所があり、そのまま名称を使わなかったのはもう1つの町に配慮したのかもしれません。

また、「川根」の表記をみる限り、「川」にちなんだ名称なのではないかと考えられそうです。

こちらの由来については、また何か情報が分かり次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「川根本町(かわねほんちょう)」「中川根町(なかかわねちょう)」「本川根町(ほんかわねちょう)」

函南町の由来

1963年(昭和38年)4月1日に、元々あった函南村が町制を施行したことによって、函南町が成立しました。

前身である函南村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に多数の村の区域をもって成立、のときに「函南」と命名されています。

そんな「函南」の由来としては、静岡県と神奈川県にまたがる箱根山にちなんだもののようです。

箱根山は別名「函嶺」と呼ばれており、その南側に位置していたことから「函南」と名付けられました。

ちなみに「函嶺」とは、中国にあった「函谷関」と呼ばれる関所になぞらえた名称とのことです。

- 読み方→「函南町(かんなみちょう)」「函嶺(かんれい)」「函谷関(かんこくかん)」

コメント