更新情報:記事内容を更新(2025.8.16)

はじめに

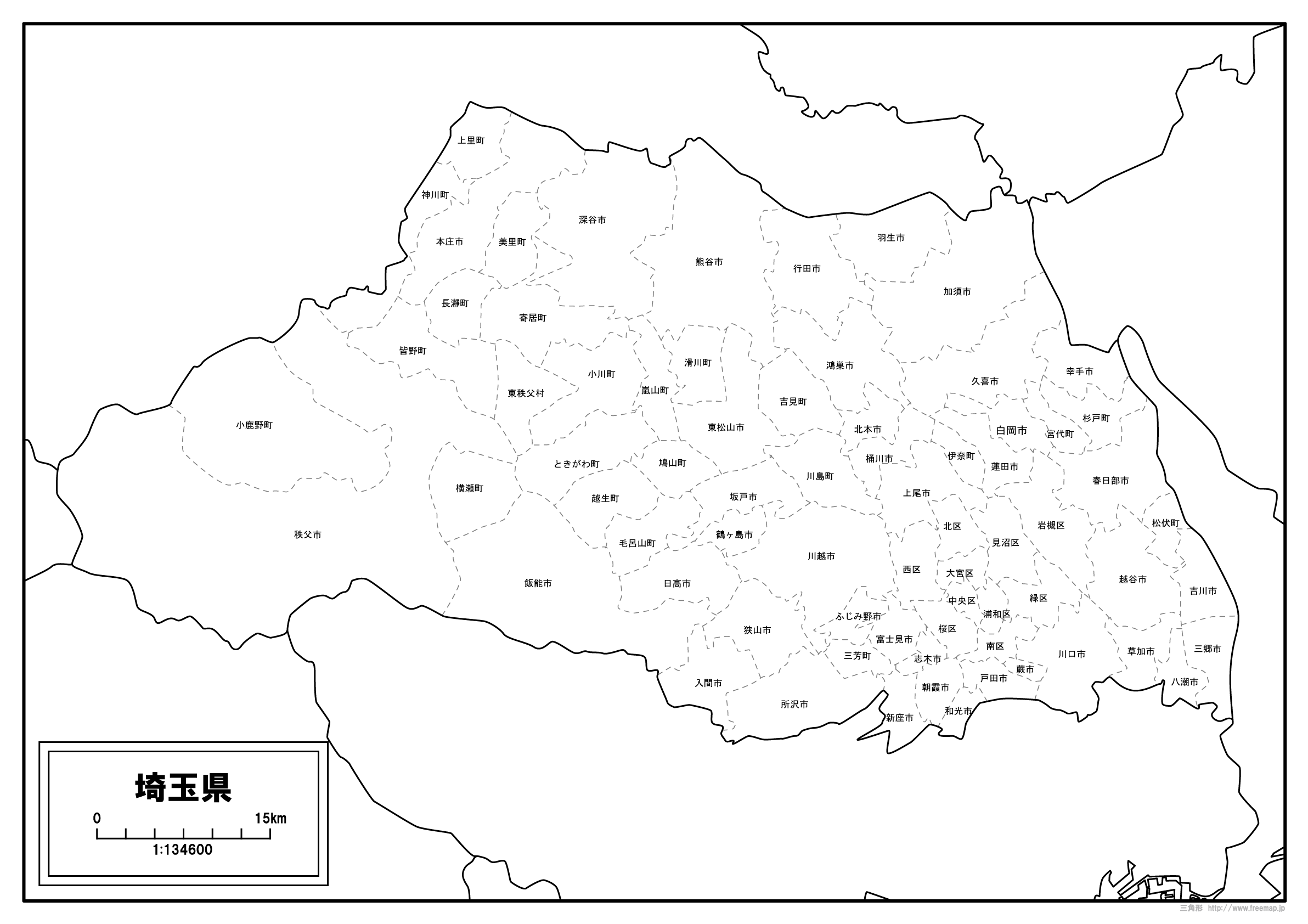

このページは、埼玉県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

埼玉県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

東秩父村の由来

1956年(昭和31年)8月1日に、「大河原村」と「槻川村」が合併したことによって成立しました。

今回新たに名称がつけられており、どのようにして決まったのかは不明ですが、村名は位置する場所に由来したものとなります。

この村は、秩父盆地から山を隔てて東側に位置していて、これに由来して「東秩父」とにったそうです。

「秩父」自体の名称の由来としては、当時この地域を治めていたとされる「知知夫」に由来するものという説があります。

この「知知夫」の表記が転じたことで、「秩父」になったとしていますが、一応諸説あるとはしていました。

- 読み方→「東秩父村(ひがしちちぶむら)」「大河原村(おおかわらむら)」「槻川村(つきがわむら)」

東松山市の由来

1954年(昭和29年)7月1日に、「松山町」「大岡村」「唐子村」「高坂村」「野本村」が合併、及び市制を施行したことによって成立しました。

当初は松山町から名称をとって松山市となる予定でしたが、既に愛媛県に松山市があったことで「東松山」となったようです。

この名称は、その愛媛県から見てこの場所が東にあることから「東の松山市」で「東松山」と命名されています。

「松山」自体の名称は、1889年(明治22年)の町村制が施行される以前よりある古い地名ですが、その由来については分かりませんでした。

そのあたりについては、また何か情報がみつかり次第改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「東松山市(ひがしまつやまし)」「松山町(まつやままち)」「大岡村(おおおかむら)」「唐子村(からこむら)」「高坂村(たかさかむら)」「野本村(のもとむら)」

日高市の由来

1991年(平成3年)10月1日に、元々あった日高町が市制を施行したことによって、日高市が成立しました。

前身である日高町は、1955年(昭和30年)に「高麗村」と「高麗川村」の合併により成立し、このときに「日高」と命名されています。

その由来としては、二つの村の「高」と、市内にある日和田山の「日」の字をとり、あわせて「日高」としたそうです。

ちなみに、「高麗」の名称については、古代朝鮮半島にあった「高句麗」と呼ばれる国の人々が渡ってきたことに由来します。

日和田山は関東百名山にも選らばれている山ですが、その由来については分かりませんでした。

- 読み方→「日高市(ひだかし)」「高麗村(こまむら)」「高麗川村(こまがわむら)」「日和田山(ひわださん)」「高句麗(こうくり)」

深谷市の由来

1955年(昭和30年)1月1日に、「深谷町」「明戸村」「大寄村」「幡羅村」「藤沢村」が合併、及び市制を施行したことによって成立しました。

合併された町村の中でも、唯一の町である深谷町から名称を引き継いでおり、「深谷」の地名は1889年(明治22年)の町村制が施行される以前よりある古い名称です。

その由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①川の氾濫が繰り返し起きたことでできた低湿地であることから、「深谷」となったとしている説。

②低湿地にカヤという植物が生い茂っており、そのカヤが折り重なった「フセガヤ」が転じたものとする説。

- 読み方→「深谷市(ふかやし)」「深谷町(ふかやまち)」「明戸村(あけとむら)」「大寄村(おおよりむら)」「幡羅村(はたらむら)」「藤沢村(ふじさわむら)」

富士見市の由来

1972年(昭和47年)4月10日に、元々あった富士見町が市制を施行したことによって、富士見市が成立しました。

「富士見」の名称は、1956年(昭和31年)の合併時に富士見村として命名されたのが始まりです。

この名称の由来としては、富士山がよく見える場所であることから命名され、その「富士山」の名称の由来には諸説あるとのことなので、ついでに2つ紹介します。

①「ふじ」とは斜面や垂れ下がりを意味する古代日本語であるとして、これが由来となったとする説。

②アイヌ語で火の山を意味する「ふんち」または「ぷし」に由来し、これが転じたものとされる説。

- 読み方→「富士見市(ふじみし)」

ふじみ野市の由来

2005年(平成17年)10月1日に、「上福岡市」と「大井町」が合併したことによって成立しました。

市名については公募が行われており、富士山が見える野原ということで命名されたものだそうです。

富士見市の項目でも紹介はしていますが、「富士山」の由来について他の説をここでも2つ紹介しようと思います。

①帝の使者が「富(あまた)の士(つわもの)」を率いて登ったという竹取物語の一節に由来するという説。

②同じく竹取物語にて、かぐや姫が天に帰るとき、帝の使者が手紙と「不死(ふじ)」の薬を焼いたからという説。

- 読み方→「ふじみ野市(ふじみのし)」「上福岡市(かみふくおかし)」「大井町(おおいまち)」

本庄市の由来

1954年(昭和29年)7月1日に、「本庄町」「旭村」「北泉村」「仁手村」「藤田村」が合併、及び市制を施行したことによって成立しました。

市名は合併された町村の中で、唯一の町である本庄町から名称を引き継いでおり、地名自体は1889年(明治22年)の町村制施行以前よりあるようです。

この地名の由来としては、この地域に築城されていた「本庄城」にちなんだものとされています。

この「本庄」についてですが、「児玉庄」という荘園というがあったことに由来したものです。

ここは児玉氏によって栄えたとされ、その後本家が「本庄」と名乗ったことから地名になりました。

- 読み方→「本庄市(ほんじょうし)」「本庄町(ほんじょうまち)」「旭村(あさひむら)」「北泉村(きたいずみむら)」「仁手村(にってむら)」「藤田村(ふじたむら)」「本庄城(ほんじょうじょう)」

松伏町の由来

1969年(昭和44年)4月1日に、元々あった松伏村が町制を施行したことによって、松伏町が成立しました。

前身である松伏村は、1956年(昭和31年)に「松伏領村」が改称したことによってできたようです。

そんな「松伏」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①この地に移植させてきた松があり、その形が伏せたものであったことから「松伏」となった説。

②「ぶし」が河川につくられた自然堤防のことを意味し、そこに松が生えていたことに由来するという説。

- 読み方→「松伏町(まつぶしまち)」「松伏領村(まつぶしりょうむら)」

三郷市の由来

1972年(昭和47年)5月3日に、元々あった三郷町が市制を施行したことによって、三郷市が成立しました。

その三郷町の前身となる三郷村は、1956年(昭和31年)の合併のより成立し、このとき「三郷」と命名されています。

「三郷」という名称としては、まず「三つ」の村が合併したことでできたことに由来しています。

そしてもう1つ、この地域がかつて「二郷半領」と呼ばれていたことにも由来したものです。

この2つの由来が合わさって「三郷」という名称ができ、現在にまで引き継がれている形となります。

- 読み方→「三郷市(みさとし)」「二郷半(にごうはん)」

美里町の由来

1984年(昭和59年)10月1日に、元々あった美里村が町制を施行したことによって、美里町が成立しました。

前身である美里村は、1954年(昭和29年)に「松久村」「東児玉村」「大沢村」が合併したことで成立、このときに命名されたものとなります。

「美里」という名称については住民投票がおこなわれたそうで、その結果として採用されました。

これは、将来的にも農村として発展する願いを込めて名付けられたものとされるようです。

そんな美里町はその名が表している通り、自然豊かな美しい町として知られる場所となっています。

- 読み方→「美里町(みさとまち)」「松久村(まつひさむら)」「東児玉村(ひがしこだまむら)」

皆野町の由来

1928年(昭和3年)11月1日に、元々あった皆野村が町制を施行したことによって、皆野町が成立しました。

前身である皆野村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立しており、そこから続く名称となっています。

地名自体は古くからあり、戦国時代には「皆野之郷」という名称で登場しているようです。

「皆野」という地名の由来については、広大な野原がある地形であったことにちなんだものとされていました。

しかし、詳しいことについては記載がなかったので、他に何か分かりましたら改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「皆野町(みなのまち)」

コメント