更新情報:記事内容を更新(2025.8.14)

はじめに

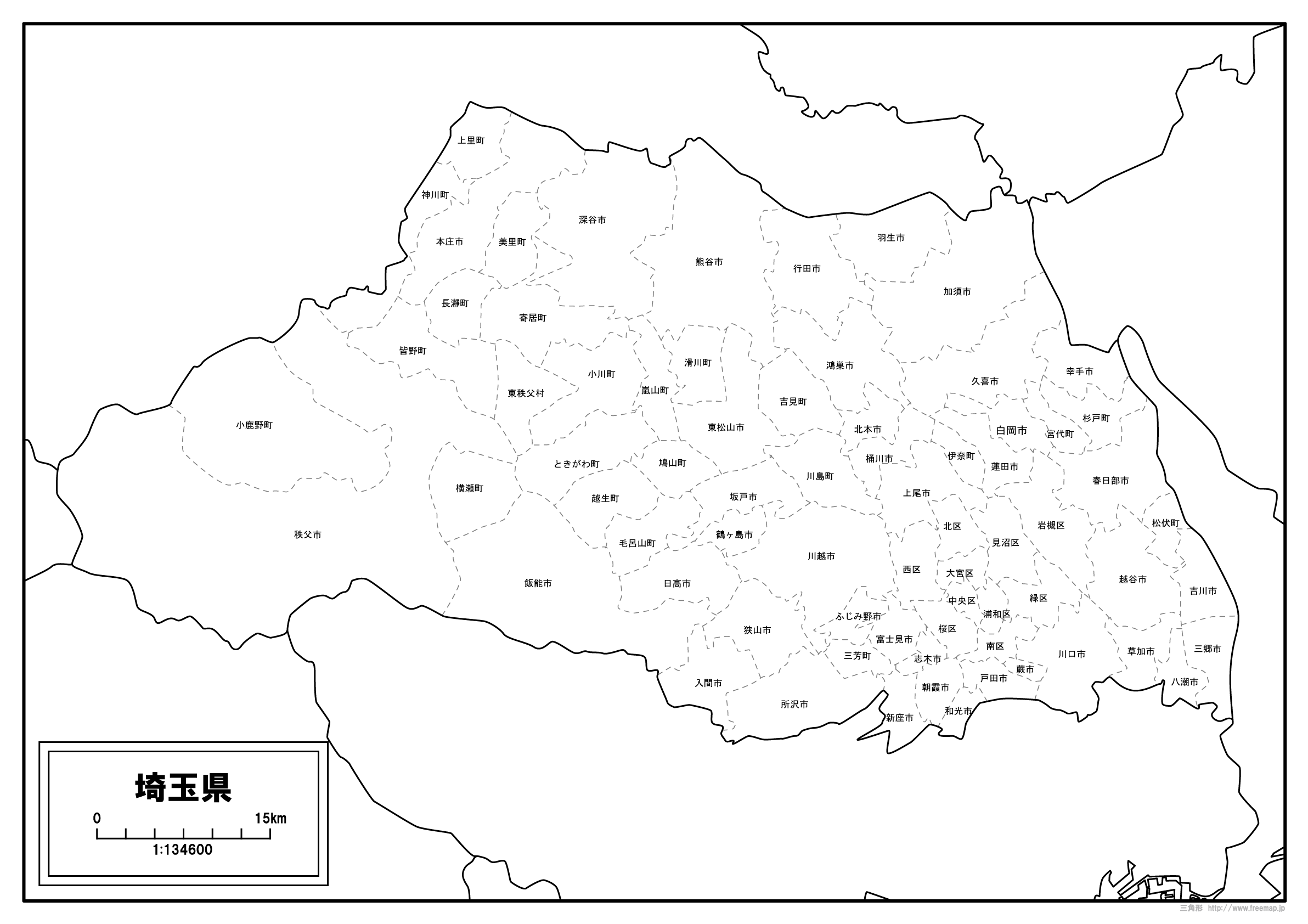

このページは、埼玉県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

埼玉県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

越谷市の由来

1958年(昭和33年)11月3日に、元々あった越谷町が市制を施行したことによって、越谷市が成立しました。

前身である越谷町は、1954年(昭和29年)に2町8村が合併した際に成立し、このときに命名されています。

正確には、合併前の町には「越ヶ谷町」がありましたが、これと区別するために「ヶ」をとったそうです。

「越ヶ谷」という地名の由来については、「越」が山の麓を意味する言葉といわれています。

そして、「谷」というのは低地を指す言葉であるとされ、そこから「越ヶ谷」という地名ができました。

- 読み方→「越谷市(こしがやし)」「越谷町(こしがやまち)」

さいたま市の由来

2001年(平成13年)5月1日に、「浦和市」「大宮市」「与野市」が合併したことによって成立しました。

市の名称については公募が行われており、「埼玉市」や「彩都市」などといった候補の中から選定されたものになります。

平仮名表記が決まった理由については、読みやすさを考慮した他、既に「埼玉」の地名が存在する行田市より漢字を使わないでほしいという要望もあったそうです。

「埼玉」自体の由来としては、元々「前玉」という名称であったのが転じたものとされています。

さらに由来を探ると、人々に幸福をもたらすものとして「幸魂」が語源であるとしていました。

- 読み方→「浦和市(うらわし)」「大宮市(おおみやし)」「与野市(よのし)」「行田市(ぎょうだし)」「前玉(さきたま)」「幸魂(さきたま・さきみたま)」

坂戸市の由来

1976年(昭和51年)9月1日に、元々あった坂戸町が市制を施行したことによって、坂戸市が成立しました。

前身である坂戸町は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立した坂戸村が町制を施行して誕生しており、地名自体は古くからあるようです。

「坂戸」という名称の由来については諸説あるとのことでしたが、調べてみる限り1つしか情報がでてきませんでした。

それによると武将である源義家の家臣である「坂戸」という人物が住んでいたからとされています。

しかし、実際に住んでいたのかは不明な点もあるそうで、あくまで1つの説として唱えられているようです。

- 読み方→「坂戸市(さかどし)」「源義家(みなもとのよしいえ)」

幸手市の由来

1986年(昭和61年)10月1日に、元々あった幸手町が市制を施行したことによって、幸手市が成立しました。

前身である幸手町は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、名称自体は以前よりあったようです。

「幸手」という地名の由来については、「薩手」の表記が転じたことでできたとされています。

皇族であるヤマトタケルが「薩手が島」に上陸し、雷電神社に稲作の豊穣もたらすとされる農神を祀ったという言い伝えがあるそうです。

この「薩手が島」の名称に関しても調べてみましたが、こちらは情報を見つけることができませんでした。

- 読み方→「幸手市(さってし)」「雷電神社(らいでんじんじゃ)」「薩手(さって)」

狭山市の由来

1954年(昭和29年)に、「入間川町」「奥富村」「入間村」「柏原村」「堀兼村」「水富村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市の名称としては、特産品である「狭山茶」からとったそうですが、決めた経緯は不明です。

また、「狭山」という名称自体の由来についても、これといった情報を見つけることができませんでした。

一応山に挟まれた狭い地形であることからといったものがありましたが、字をみる限りそう考えてもよさそうです。

こちらの由来については、また何か情報が分かり次第、あらためて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「狭山市(さやまし)」「入間川町(いるまがわまち)」「奥富村(おくとみむら)」「入間村(いりまむら)」「柏原村(かしわばらむら)」「堀兼村(ほりかねむら)」「水富村(みずとみむら)」「狭山茶(さやまちゃ)」「狭山丘陵(さやまきゅうりょう)」

志木市の由来

1970年(昭和45年)10月26日に、足立町が改称及び市制を施行したことによって、志木市が成立しています。

1889年(明治22年)には町村制が施行され、その際に「志木町」が成立しましたが、合併に伴い「志紀」や「足立」と名称を変えてきました。

「志木」という名称自体は以前より存在しており、古くにあった「志木郷」から地名を引き継いでいます。

しかし、「志木」自体の由来に関して調べてみたものの、情報をみつけることができませんでした。

こちらの由来についてはまた何か情報が分かり次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「志木市(しきし)」「足立町(あだちまち)」

白岡市の由来

2012年(平成24年)10月1日に、元々あった白岡町が市制を施行したことによって、白岡市が成立しました。

前身である白岡町は、1954年(昭和29年)の合併により成立した際に命名され、「白岡」という地名の由来としては諸説あるとのことでしたので、今回3つの説を紹介します。

①大師が八幡宮を訪れた際に三羽の白い鳩が舞ったことから、「白鳩が舞遊ぶ岡」というような意味で白岡となったとする説。

②貝塚が太陽の光によって輝いてみえる岡になるということから、「白岡」となったとされている説。

③古くには海岸があったことから、白く光る泡が丘にみえるということでに由来するという説。

- 読み方→「白岡市(しらおかし)」

杉戸町の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことによって合併が行われ、杉戸町が成立しました。

この合併には「杉戸宿」という宿場町も入っていたことから、古くからある名称となっているようです。

「杉戸」という地名は、古くには「杉門」と表記されていたそうで、これが転じたものとされます。

これは、水門の辺りに杉がたくさん生い茂っていたことにちなんでいる地名とされるそうです。

また、一説には皇族であるヤマトタケルがこれを命名したという伝説に由来するとしています。

- 読み方→「杉戸町(すぎとまち)」「杉戸宿(すぎとじゅく)」

草加市の由来

1958年(昭和33年)11月1日に、元々あった草加町が市制を施行したことによって草加市が成立しました。

前身である草加町は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より「草加」の地名自体はあり、その由来としては諸説あるとのことでしたので、今回3つの説を紹介します。

①砂地にて発展した土地であることから、砂地を意味する「ソガ」に由来しているとされている説。

②歩くのも困難なほど草が生い茂っており、草木を束ねて道に敷いていたことからできた地名とする説。

③「ソウタ」という湿田を意味する言葉から、「ソウカ」と転じていったものとしている説。

- 読み方→「草加市(そうかし)」

秩父市の由来

1950年(昭和25年)4月1日に、元々あった秩父町が市制を施行したことによって、秩父市が成立しました。

前身である秩父町は、1916年(大正5年)に大宮町を改称したもので、これは属していたこと「秩父郡」の中心であったことが理由になります。

また、同じ埼玉県に同名の大宮町があったことから、混同を避けるためでもあったそうです。

「秩父」という地名の由来としては、当時この地域を支配していた人物、「知知夫国造」に由来したものとされていました。

この「知知夫」の字が変化していったことで「秩父」となり、地名として残っている形となります。

- 読み方→「秩父市(ちちぶし)」「知知夫国造(ちちぶくにのみやつこ)」

コメント