更新情報:記事内容を更新(2025.8.13)

はじめに

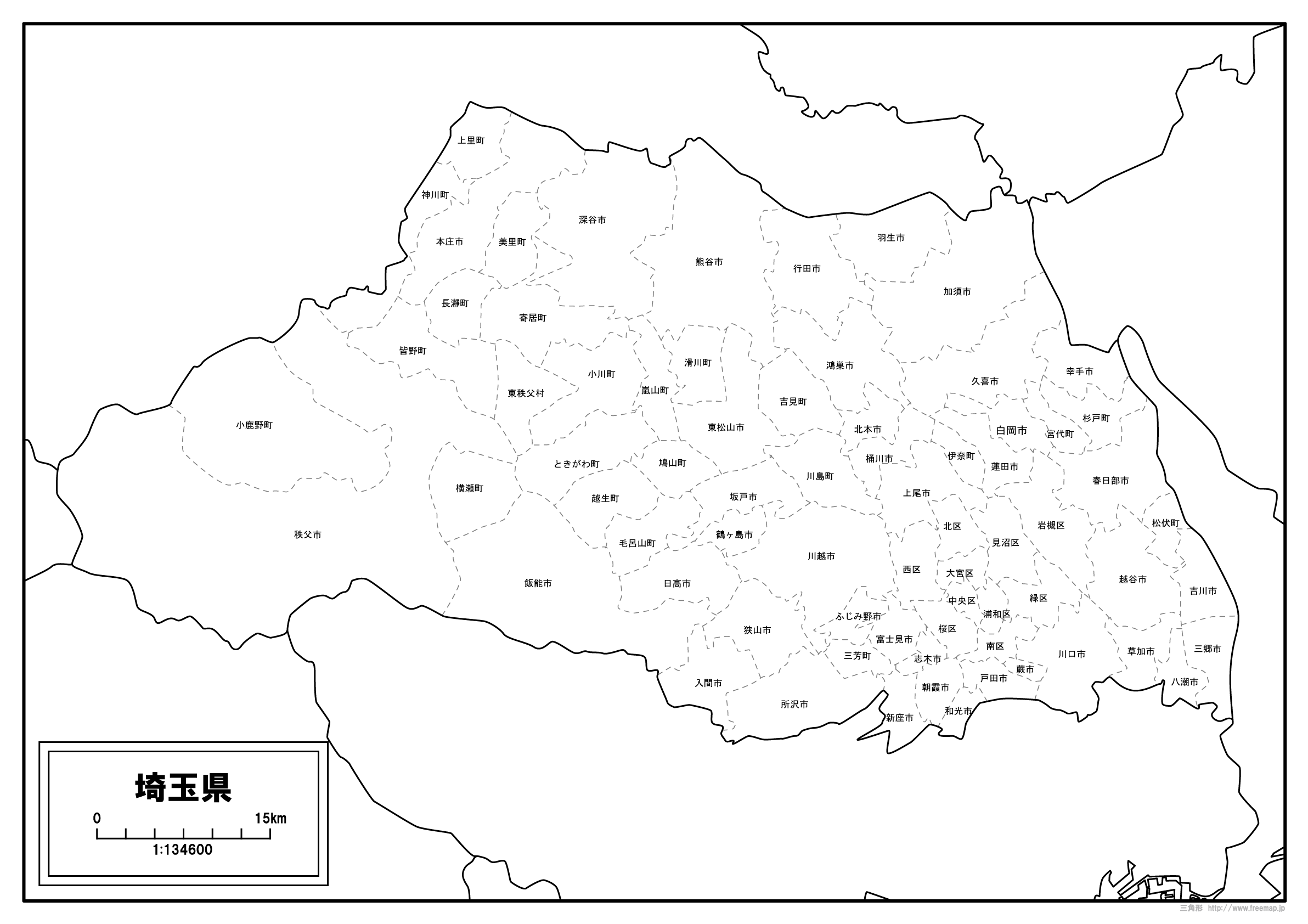

このページは、埼玉県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

埼玉県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

神川町の由来

1987年(昭和62年)10月1日に、元々あった神川村が町制を施行したことによって、神川町が成立しました。

前身である神川村は、1954年(昭和29年)に合併により成立しており、このときに「神川」と命名されています。

町名については公募が行われたそうで、「神川」とはこの地域を流れる「神流川」に由来したものです。

ちなみに「神流川」自体の由来としては、「上にある国から流れてくる川」を意味したものとなります。

そこから「神の川」、「神名」というように転じ、今の表記へと変わっていったとされていました。

- 読み方→「神川町(かみかわまち)」「神川村(かみかわむら)」「神流川(かんながわ)」

上里町の由来

1971年(昭和46年)に、元々あった上里村が町制を施行したことによって、上里町が成立しました。

前身である上里村は、1954年(昭和29年)に合併により成立しており、このときに新しく命名されたようです。

この名称については様々な意見の元、合併推進協議会による協議の結果決定されたものとなります。

「上里」という名称の由来に関しては、まず埼玉県で最も北に位置していることにちなんだものです。

また、円満な農村ということや、書きやすさといったことも考慮したということも決定した理由として挙げられていました。

- 読み方→「上里町(かみさとまち)」「上里村(かみさとむら)」

川口市の由来

1933年(昭和8年)4月1日に、「川口町」「青木村」「南平柳村」「横曽根村」の合併及び市制施行したことによって成立しました。

市名については、合併された町村の中で唯一の町である川口町から名称を引き継いでいます。

「川口」という地名は、古くには「小川口」と表記されていたことから、これが語源としているようです。

これは、この地域を流れる入間川(現:荒川)の河口に臨んでいたことに由来した名称といわれています。

また、芝川とあわせてこの場所が、2つの川の合流地点に位置していたからともされていました。

- 読み方→「川口市(かわぐちし)」「川口町(かわぐちまち)」「青木村(あおきむら)」「南平柳村(みなみひらやなぎむら)」「横曽根村(よこぞねむら)」「小川口(こかわぐち)」「入間川(いるまがわ)」「芝川(しばかわ)」

川越市の由来

1922年(大正11年)12月1日に、「川越町」と「仙波村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

前身である川越町は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より地名自体はあったようです。

自治体としての「川越」の由来は、武士である河越氏からとったとしていますが、地名からとった姓といわれていますので、直接的な地名の由来を今回2つ説を紹介します。

①川を越えないとたどり着けない場所であったことから、これに由来したものとされている説。

②川が氾濫したことにより土地が肥えたことから、「河肥」が転じて「河越」と変化していったとする説。

- 読み方→「川越市(かわごえし)」「川越町(かわごえまち)」「仙波村(せんばむら)」

川島町の由来

1972年(昭和47年)11月3日に、元々あった川島村が町制を施行したことによって、川島町が成立しました。

前身である川島村は、1954年(昭和29年)に6つの村が合併したことにより成立し、このときに「川島」と命名されています。

「川島」という名称については、「川」の字がある通り川に由来したものとなるようです。

この地域は当時、「荒川」「越辺川」「都幾川」「入間川」「市野川」という5本の河川に囲まれていました。

これが島状のような土地になっていたことこら、「川島」の名称がつけられたとしています。

- 読み方→「川島町(かわじままち)」「川島村(かわじまむら)」「荒川(あらかわ)」「越辺川(おっぺがわ)」「都幾川(ときがわ)」「入間川(いるまがわ)」「市野川(いちのかわ)」

北本市の由来

1971年(昭和46年)11月3日に、元々あった北本町が市制を施行したことによって、北本市が成立しました。

前身である北本町は、1959年(昭和34年)に「北本宿村」が町制施行、及び改称したことにより成立しています。

自治体として「北本宿」の名前がついたのは村のときで、合併した2つの村の最寄り駅であった「北本宿駅」からとりました。

これを「北本」と改称したのは、「北本宿」だと読みにくいからなどの要因があったそうです。

元となる「北本宿」の由来については、「本宿村」が2つ存在していたことから、北にあるほうを「北本宿」としたとしています。

- 読み方→「北本市(きたもとし)」「北本町(きたもとまち)」「北本宿村(きたもとじゅくむら)」

行田市の由来

1949年(昭和24年)5月3日に、「忍町」が市制を施行して忍市となったあと、即日改称したことによって行田市が成立しました。

「忍市」とすると「おしし」となり、「し」が2つ続いて読みにくいとのことで、改称にいたったそうです。

「行田」という名称は元々あった地名で、この地が行田足袋の生産で知られていることなどが市名とした理由に挙げられていました。

「行田」自体の由来については、忍城を奪取して居城していた「成田氏」にちなんだものだそうです。

この「成田」の名称が転じていったことで、「行田」の地名ができてたと考えられています。

- 読み方→「行田市(ぎょうだし)」「忍町(おしまち)」「行田足袋(ぎょうだたび)」

久喜市の由来

1971年(昭和46年)10月1日に、元々あった久喜町が市制を施行したことによって、久喜市が成立しました。

前身である久喜町は、1889年(明治22年)の町村制が施行された際に成立していますが、名称自体は以前よりあったようです。

「久喜」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①「クキ」とは山や岡、自然堤防といった小高い場所を意味しており、ここから転じたとする説。

②薪を採取できる土地であったことから、「薪」が転じて「クキ」となったとされている説。

- 読み方→「久喜市(くきし)」「久喜町(くきまち)」

熊谷市の由来

1933年(昭和8年)4月1日に、元々あった熊谷町が市制を施行したことによって、熊谷市が成立しました。

前身である熊谷町は、1889年(明治22年)の町村制施行時の合併により成立していますが、合併された町には既に「熊谷町」はあったことから古い地名となっているようです。

そんな「熊谷」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、それを紹介していきます。

①熊谷直貞という人物が、この地に住む熊を退治したという話にちなんでできた地名とされている説。

②曲がりくねっていた川があったことから、「曲谷」が転じて「熊谷」となったとしている説。

- 読み方→「熊谷市(くまがやし)」「熊谷町(くまがやまち)」「熊谷直貞(くまがいなおさだ)」「神谷(くまけや)」「曲谷(くまがい)」

鴻巣市の由来

1954年(昭和29年)9月30日に、鴻巣町が「常光村」を編入し、市制を施行したことによって成立しました。

「鴻巣」の地名は、1889年(明治22年)の町村制が施行される以前より存在し、その由来については諸説あるとのことでしたので、今回3つの説を紹介します。

①高台にある砂地であったことから「こうのす」となり、現在の字に転じていったとされている説。

②コウノトリの伝説に由来し、神社の神の木に巣をつくり、災いを防いだことからコウノトリのお宮で「鴻の宮」と命名されたことにちなむ説。

③国府がこの地に置かれたことで、「国府の州」から「こうのす」となり、前述したコウノトリの伝説にちなんで「鴻巣」となった説。

- 読み方→「鴻巣市(こうのすし)」「常光村(じょうこうむら)」

コメント