更新情報:記事内容を更新(2025.4.10)

はじめに

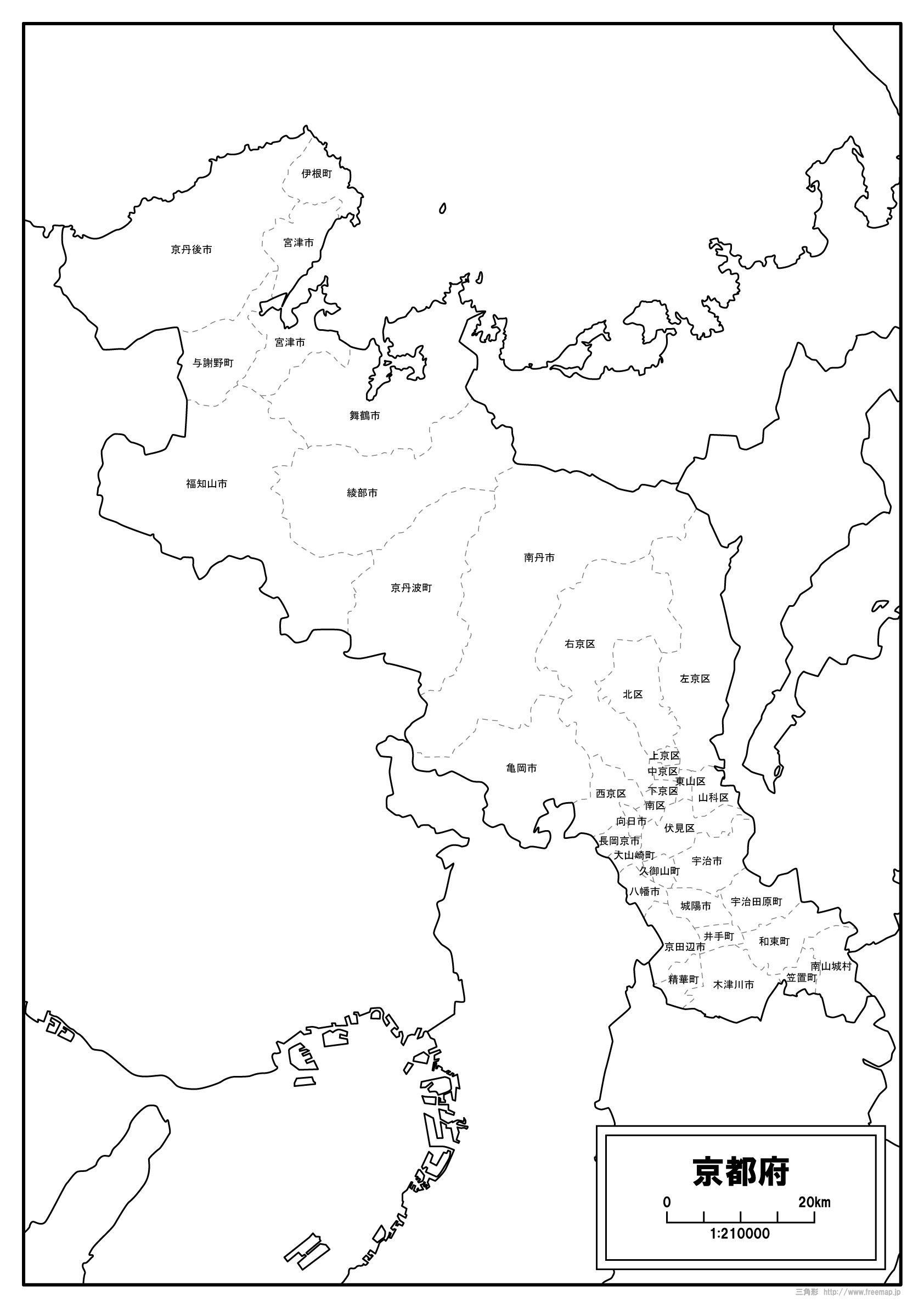

このページは、京都府内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

京都府の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

木津川市の由来

2007年(平成19年)3月12日に、「加茂町」「木津町」「山城町」が合併、及び市制を施行したことによって成立しました。

今回新しく命名されたものとなりますが、「山城市」や「南京都市」などの案を抑えて採用されています。

市名については、この地域に流れてる「木津川」にちなんだものであり、この川も「木津」の地名に由来したものです。

「木津」という名称は、城を築く際木材の陸揚げの港として栄えたことに由来しているされます。

古くにはこの川を交通路として重要な場所であったそうで、その他の航路を結ぶ起点でもありました。

- 読み方→「木津川市(きづがわし)」「加茂町(かもちょう)」「木津町(きづちょう)」「山城町(やましろちょう)」

京田辺市の由来

1997年(平成9年)4月1日に、元々あった田辺町が市制を施行したことによって、京田辺市が成立しました。

市名については公募が行われたそうで、その中から委員会の協議の結果、決定された名称です。

ちなみに、「田辺」の名称をそのまま使わなかったのは、既に和歌山に田辺市があったことが理由となります。

「田辺」という地名については、田辺という豪族がこの地に居城を築いたことに由来するそうです。

その慣れ親しんだ地名から、「京都の田辺」ということで、「京田辺」と名付けられました。

- 読み方→「京田辺市(きょうたなべし)」「田辺町(たなべちょう)」

京丹後市の由来

2004年(平成16年)4月1日に、「網野町」「大宮町」「久美浜町」「丹後町」「峰山町」「弥栄町」が合併、及び市制を施行したことによって成立しました。

市名がどのようにして決まったのかは不明ですが、古くに地方行政区分において「丹後国」と呼ばれていたことに由来しています。

合併する際、以前の町に「丹後町」があったことから他の町に配慮し、京都の「京」の字が当てられたそうです。

この「丹後国」については、元々あった「丹波国」が分割された際にできた名称となります。

ちなみにですが、都に近い場所に関してはそのまま「丹波」の名称を残したままとなりました。

- 読み方→「京丹後市(きょうたんごし)」「網野町(あみのちょう)」「大宮町(おおみやちょう)」「久美浜町(くみはまちょう)」「丹後町(たんごちょう)」「峰山町(みねやまちょう)」「弥栄町(やさかちょう)」「丹後国(たんごのくに)」「丹波国(たんばのくに)」

京丹波町の由来

2005年(平成17年)10月11日に、「丹波町」「瑞穂町」「和知町」が合併したことによって成立しています。

町名については新しく命名されたものとなりますが、どのようにして決まったのかは分かりませんでした。

今回の合併は対等なものであり、既に「丹波町」があったことから「京」の字をつけたものと考えられます。

「丹波」の名称については、古くにこの場所が「丹波国」の呼ばれていたことに由来したものです。

由来については諸説あるようで、一説によると「田庭」が転じたものであるとされていました。

- 読み方→「京丹波町(きょうたんばちょう)」「丹波町(たんばちょう)」「瑞穂町(みずほちょう)」「和知町(わちちょう)」「丹波国(たんばのくに)」「田庭(たにわ)」

京都市の由来

1889年(明治22年)4月1日に、市制を施行した際に「上京区」「下京区」の区域をもって京都市が成立しました。

京都というのは古くからある地名で、現在に至るまで「京都」の名称は引き継がれています。

この名称が定着されるまでは、「京」や「京師」といったさまざまな呼び方もあったそうです。

これが司馬師という武将の忌み名を避けて、「師」の字を使わなくなっていったとされます。

ちなみに「京」というのは「天子様の住む都」や「首都」といった意味合いがあるそうです。

- 読み方→「京都市(きょうとし)」「上京区(かみぎょうく)」「下京区(しもぎょうく)」「司馬師(しばし)」

久御山町の由来

1954年(昭和29年)10月1日に、「佐山村」と「御牧村」が合併、及び町制を施行したことによって成立しています。

町名については公募が行われたそうで、結果としてこの名称が採用されることとなりました。

この「久御山」の名称は、2つの村の名称と村が属していた郡名から一文字ずつとったものです。

ちなみにこの地域が属していたのは、「久世郡」であり「久」の字はここからとられています。

そこに御牧村の「御」そして佐山村の「山」の字を合わせて、「久御山」という名称になりました。

- 読み方→「久御山町(くみやまちょう)」「佐山村(さやまむら)」「御牧村(みまきむら)」「久世郡(くせぐん)」

城陽市の由来

1972年(昭和47年)5月3日に、元々あった城陽町が市制を施行したことによって、城陽市が成立しました。

前身である城陽町は、1951年(昭和26年)の合併で成立しており、このときに命名されたものになります。

このときは、公募が行われた結果名称が決定されており、「城陽」の由来はそれぞれち 意味があるそうです。

まず「城」というのは、この地域が「山城国」と呼ばれていたことに由来したものとされます。

そして「陽」というのは、「日のあたる豊かな土地」といった意味があるそうで、合わせて「城陽」となりました。

- 読み方→「城陽市(じょうようし)」「山城国(やましろのくに)」

精華町の由来

1955年(昭和30年)4月1日に、元々あった精華村が町制を施行したことによって、精華町が成立しました。

前身である精華村は、1951年(昭和26年)の合併により成立しており、このときに命名されています。

このときの「精華」という名称については、この地域にある「精華中学校」に由来したものです。

これは、2つの村が共同で運営していることなどが要因だそうで、古くには「精華高等小学校」という名称でした。

「精華」の由来としては、教育勅語という天皇が教育の方針を示したものに、「精華」の文言があることに由来しています。

- 読み方→「精華町(せいかちょう)」「教育勅語(きょういくちょくご)」

長岡京市の由来

1972年(昭和47年)10月1日に、元々あった長岡町が市制を施行、即日改称したことによって、長岡京市が成立しました。

今回改称に至った理由としては、新潟県にある長岡市との重複を避けるためであったようです。

それ以前より都市として「長岡京」という名称はあり、市名もこれに由来したものとなっています。

「長岡」という名称は、南北に延びる西ノ岡丘陵に由来したものだそうですが、詳細は分かりませんでした。

漢字の表記をみてみるに、おそらく長い地形であったことにちなんだものと考えられそうです。

- 読み方→「長岡京市(ながおかきょうし)」

コメント