更新情報:記事内容を更新(2025.4.9)

はじめに

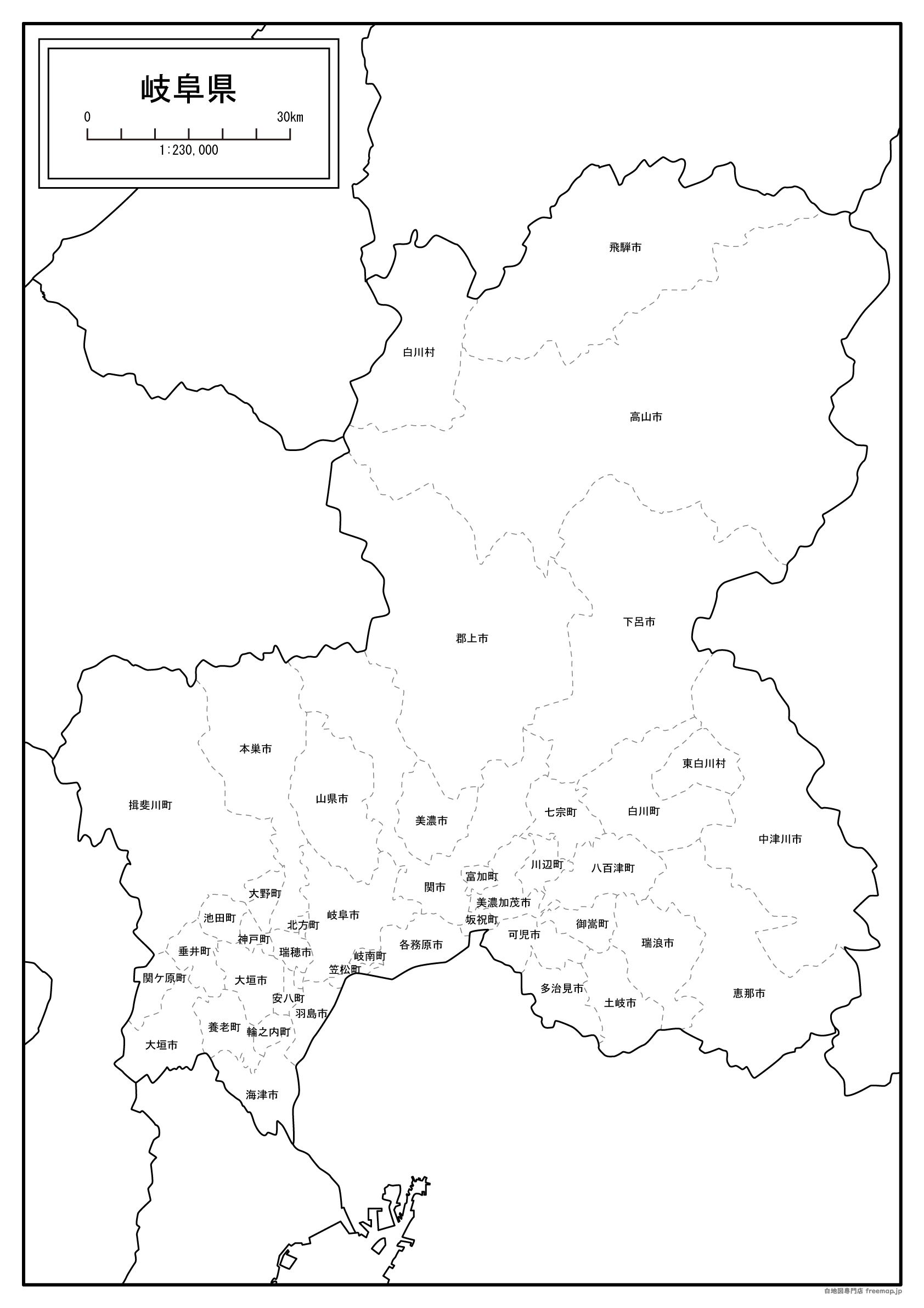

このページは、岐阜県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

岐阜県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

関ケ原町の由来

1928年(昭和3年)4月1日に、関原村が町制を施行、及び改称したことによって、関ケ原町が成立しました。

今回、改称とはいっても「ケ」の文字がつけられているだけとはなりますが、これについては理由などは不明です。

関ケ原という地名は古くからあり、その由来としては「関所」にちなんだものといわれています。

当時「不破関」という関所があり、この関所のある原っぱだった場所であることに由来するというものです。

ただし、由来には諸説あるとされていたので、あくまで1つの説として捉えて良いかと思います。

- 読み方→「関ケ原町(せきがはらちょう)」「関原村(せきがはらむら)」「不破関(ふわのせき)」

関市の由来

1950年(昭和25年)10月15日に、元々あった関町が市制を施行したことによって、関市が成立しました。

前身である関町は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立しており、「関所」に由来した名称であるそうです。

当時、経済が発展していくにつれ、交通における重要な地点であったことから関所が置かれました。

しかし、情報によっては関所が置かれたという決定的な史料はないともいわれており、あくまで1つの説といえるのかもしれません。

ちなみに、関所以外の由来としては、川をせき止めた場所で「塞(せき)」が転じた説がありました。

- 読み方→「関市(せきし)」「濃州関所(のうしゅうせきしょ)」

高山市の由来

1936年(昭和11年)11月1日に、「高山町」と「大名田町」が合併、及び市制を施行したことによって成立しました。

既に町名として「高山」の名称はありましたが、市名として引き継いだ経緯などについては不明です。

この「高山」という名称の由来については、諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介します。

①元々は「多賀山」と呼ばれており、これが転じたことで「高山」となったとされている説。

②高山という人物が城を築いたことから、その一帯を「高山」と呼んだことに由来するという説。

- 読み方→「高山市(たかやまし)」「高山町(たかやまちょう)」「大名田町(おおなだちょう)」「多賀山(たがやま)」

多治見市の由来

1940年(昭和15年)8月1日に、元々あった多治見町が市制を施行したことによって、多治見市が成立しました。

「多治見」という名称は古くからあり、その由来については諸説あるとのことでしたので、今回3つの説を紹介します。

①この地に住んでいた人々が、昔の言葉でマムシを指す「タジヒ部」と表現されたことに由来する説。

②皇子を教育していた「タチヒ部」、または天皇の食生活に関わった「タジヒ部」と呼ばれる一族が移り住んだことに由来するという説。

③高くなった場所で丘陵の上を指す「タチミ」という言葉が転じたことに由来するとしている説。

- 読み方→「多治見市(たじみし)」「部(べ)」

垂井町の由来

1889年(明治22年)7月1日に、町村制が施行されたことによって垂井町が成立することとなりました。

この町村制が施行される以前よりも「垂井」の名称はあることから、歴史的にも長い地名といえます。

「垂井」という名称の由来については、水が垂れる泉があることにちなむとされているようです。

この泉があることにより、多くの歌人によって「たるいの水」として詠まれてきたとされます。

そういったこともあり、「垂井」は地名として定着することとなり、現在に至るまで引き継がれてきました。

- 読み方→「垂井町(たるいちょう)」

土岐市の由来

1955年(昭和30年)2月1日に、「泉町」「下石町」「駄知町」「妻木町」「土岐津町」「曽木村」「鶴里村」「肥田村」が合併、及び市制施行したことによって成立しています。

市名についてはいくつかの案の中から選定され、対立がありながらも「土岐市」で決定されました。

当初は「陶都市」に決定されたそうですが反対により却下され、同様に「美濃陶都市」も却下されたそうです。

この名称は、合併前の町村が属していた郡である、「土岐郡」に由来したものとなっています。

「土岐」という名称については、昔この川にはトキが多く生息していたことに由来するそうです。

- 読み方→「土岐市(ときし)」「泉町(いずみちょう)」「下石町(おろしちょう)」「駄知町(だちちょう)」「妻木町(つまぎちょう)」「土岐津町(ときつちょう)」「曽木村(そぎむら)」「鶴里村(つるさとむら)」「肥田村(ひだむら)」

富加町の由来

1974年(昭和49年)7月1日に、元々あった富加村が町制を施行したことによって、富加町が成立しました。

前身である富加村は、1954年(昭和29年)に「富田村」と「加治田村」を合併したことによって成立しています。

この合併された村をみてもらうと分かる通り、「富加」の由来はそれぞれの漢字一文字をとった合成地名です。

ちなみに、富田村については、古くにこの地域にあった「富田荘」という荘園に由来しています。

加治田村についても調べてみましたが、こちらは由来に関する情報を見つけることができませんでした。

- 読み方→「富加町(とみかちょう)」「富田村(とみだむら)」「加治田村(かじたむら)」

中津川市の由来

1952年(昭和27年)4月1日に、元々あった中津川町が市制を施行したことによって、中津川市が成立しました。

前身である中津川町は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、以前より名称自体はあったようです。

「中津川」という名称の由来については諸説あるとのことで、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①この地域にある「中川神社」を、「なかつかわ」などと呼んでいたこと由来しているという説。

②三本の川が流れており、その中で真ん中にあった川であることから、「中津川」となったとする説。

- 読み方→「中津川市(なかつがわし)」「中川神社(なかがわじんじゃ)」

羽島市の由来

1954年(昭和29年)4月1日に、「竹ヶ鼻町」「足近村」「江吉良村」「小熊村」「上中島村」「桑原村」「下中島村」「福寿村」「堀津村」「正木村」が合併、及び市制施行したことによって成立しています。

今回市名として新しく命名されていますが、どのようにして決まったのかについては分かりませんでした。

市の名称としては、合併前の町村が「羽島郡」に属していたことに由来したものとなります。

この羽島郡についてですが、1897年(明治30年)に郡制の施行により「羽栗郡」と「中島郡」の区域をもって成立しました。

この2つの郡名をみて分かる通り、「羽島」とはそれぞれの字をとってできたものとなります。

- 読み方→「羽島市(はしまし)」「竹ヶ鼻町(たけがはなちょう)」「足近村(あぢかむら)」「江吉良村(えぎらむら)」「小熊村(おぐまむら)」「上中島村(かみなかしまむら)」「桑原村(くわばらむら)」「下中島村(しもなかしまむら)」「福寿村(ふくじゅむら)」「堀津村(ほっつむら)」「正木村(まさきむら)」「羽栗郡(はぐりぐん)」「中島郡(なかしまぐん)」

東白川村の由来

1889年(明治22年)7月1日に、「神土村」「越原村」「五加村」が合併されたことによって、東白川村が成立しました。

村の名称が決まった経緯については分かりませんでしたが、この村を流れる「白川」に由来したものとなります。

当時、西と東に村があったそうで、そのことから東の文字をつけて東白川村となったようです。

この「白川」という名称は、字の通り「白い川」を意味する言葉で、濁って見えることに由来したものになります。

これは、休火山である白山から流れる温泉の鉱物が、混ざってしまうことによって起きているそうです。

- 読み方→「東白川村(ひがししらかわむら)」「神土(かんど)」「五加(ごか)」

飛騨市の由来

2004年(平成16年)2月1日に、「神岡町」「古川町」「河合村」「宮川村」が合併、及び市制を施行したことによって成立しました。

今回市名は新しく命名され、決まった経緯については不明ですが、この地域が「飛騨」と呼ばれていることに由来したものです。

この「飛騨」という名称の由来については諸説あるとのことで、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①山壁が襞をなして連なっているように見えることに由来して、「飛騨」と転じたとされる説。

②「ヒナ」という田舎を指す言葉が転じたとこで、「ヒダ」という地名ができたとされている説。

- 読み方→「飛騨市(ひだし)」「神岡町(かみおかちょう)」「古川町(ふるかわちょう)」「河合村(かわいむら)」「宮川村(みやがわむら)」「襞(ひだ)」

コメント