更新情報:記事内容を更新(2025.9.26)

はじめに

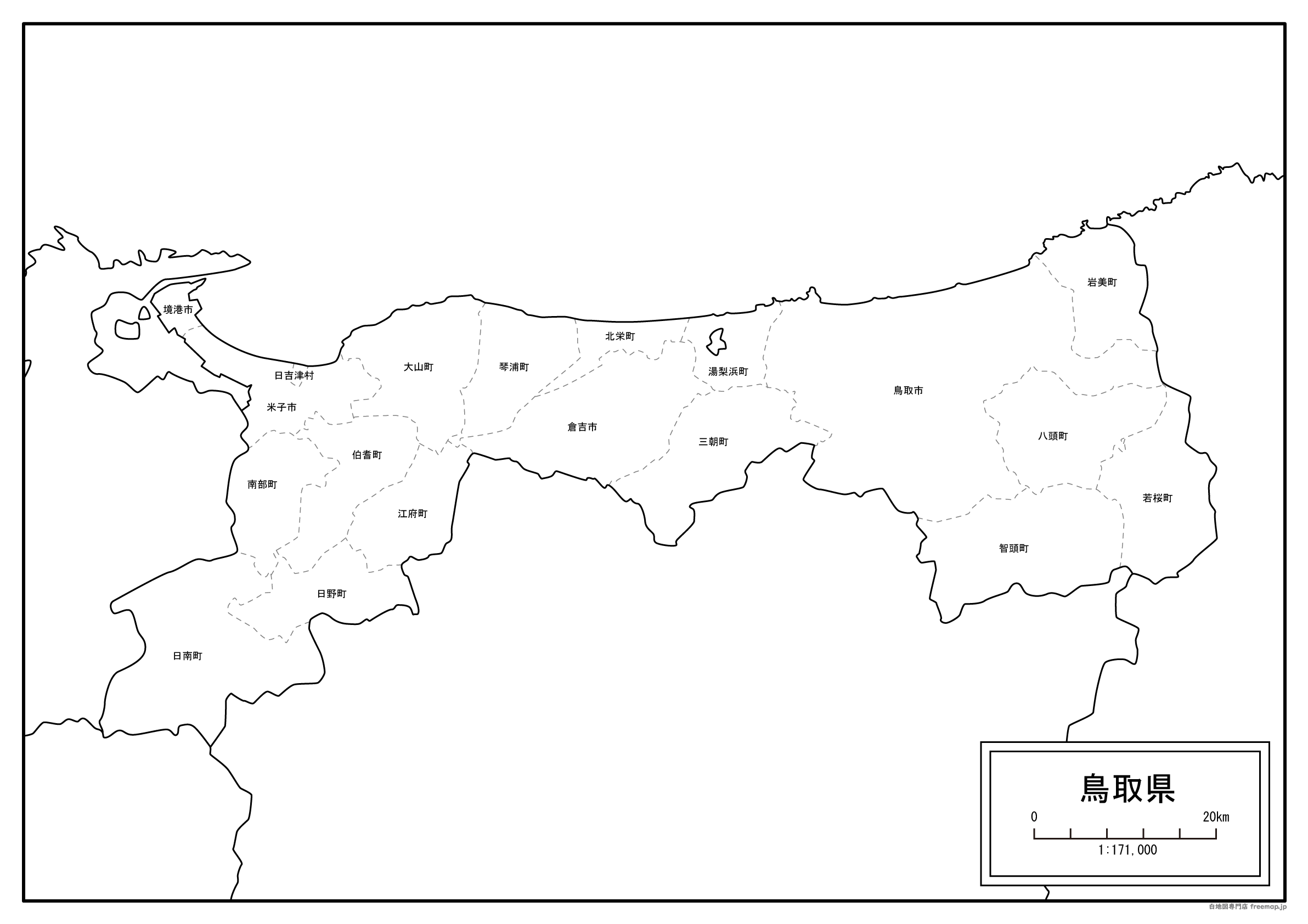

このページは、鳥取県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

鳥取県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

日南町の由来

1959年(昭和34年)4月1日に、「伯南町」「石見村」「高宮村」「多里村」「福栄村」が合併したことによって成立しています。

町名は新たに命名されたものであり、由来としてはこの地域が位置している場所にちなんだものです。

日南町は日野郡に属している町であり、合併前の町村も同様に日野郡に位置している場所にあります。

このことに加えて、南側に位置することから「日野郡の南部」ということで「日南」となったようです。

ちなみに、「日野」という名称についても調べてみました、こちらは情報がみつかりませんでした。

- 読み方→「日南町(にちなんちょう)」「伯南町(はくなんちょう)」「石見村(いわみそん)」「高宮村(たかみやそん)」「多里村(たりそん)」「福栄村(ふくさかえそん)」「日野郡(ひのぐん)」

日吉津村の由来

1889年(明治22年)10月1日に、町村制が施行されたことにより3つの村の区域をもって、日吉津村が成立しました。

この3つの村の中には日吉津村も含まれていたことから、以前よりある名称となっているようです。

「日吉津」という地名は、古くには「稗津」と表記されていたものが転じたものとなっています。

これは、この地域に稗と呼ばれる植物が生い茂っていた海岸があったことに由来した名称です。

情報としてはありませんでしたが、「津」という字は海岸を意味して付けられたものかと思います。

- 読み方→「日吉津村(ひえづそん)」

日野町の由来

1959年(昭和34年)5月1日に、「根雨町」と「黒坂町」が合併したことによって成立しました。

どのようにして決めたのかは分かりませんでしたが、町名は「日野郡」に属していることに由来したものと思われます。

「日野」という地名の由来については、調べてみたものの情報を見つけることができませんでした。

特に「日野」の地名に繋がりそうなものもなかったので、推測することもできない状態です。

こちらの由来については、また他に何か情報が分かり次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「日野町(ひのちょう)」

伯耆町の由来

2005年(平成17年)1月1日に、「岸本町」と「溝口町」が合併したことによって成立しました。

町名は新たに命名されたもので、古くにこの辺りが「伯耆国」と呼ばれていたことに由来するそうです。

また、県内にある大山と呼ばれる山は富士山にも見えることから「伯耆富士」とも呼ばれています。

この町から見る伯耆富士が素晴らしい眺めであることも、町名として採用された理由とされていました。

「伯耆」という名称の由来としては、稲田姫を大蛇が食らおうとしたため逃げたところ、母が遅れてきたことから「母来ませ」といったとする伝説があり、そこから「母来」と呼ばれたのが転じたといわれています。

- 読み方→「伯耆町(ほうきちょう)」「岸本町(きしもとちょう)」「溝口町(みぞくちちょう)」「伯耆国(ほうきのくに)」「大山(だいせん)」「母来(ははき)」

北栄町の由来

2005年(平成17年)10月1日に、「北条町」と「大栄町」が合併したことによって成立しました。

この2つの町名をみると分かる通り、「北栄」という名称は、それぞれの字を1文字ずつ合わせた合成地名です。

ちなみに、大栄町は1955年(昭和30年)に「大誠村」と「栄村」が合併したことで成立していますが、こちらも合成地名となっています。

「北条」については調べてみましたが、由来に関する情報を見つけることができませんでした。

せっかくですので、こちらについても何か分かり次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「北栄町(ほくえいちょう)」「北条町(ほうじょうちょう)」「大栄町(だいえいちょう)」「大誠村(たいせいそん)」「栄村(さかえそん)」

三朝町の由来

1953年(昭和28年)11月1日に、「三朝村」「旭村」「小鹿村」「竹田村」「三徳村」が合併、及び町制を施行したことによって成立しました。

合併前にも三朝村という同名の場所がありますが、どのようにして町名が決まったのかは正確に分かっていないそうです。

しかし、調べてみる限り、この地域にある「三朝温泉」という温泉に由来したものとされています。

「三朝」という名称は、その温泉に入れば三日目の朝には病が治るという話に由来するようです。

この三朝温泉は、高濃度のラドンという成分を含んでいるそうで、世界一の高濃度ともいわれています。

- 読み方→「三朝町(みささちょう)」

八頭町の由来

2005年(平成17年)3月31日に、「郡家町」「八東町」「船岡町」が合併したことによって成立しています。

町名は新たに命名されたものとなりますが、どのようにして決まったのかは分かりませんでした。

「八頭」という名称としては、この地域が八頭郡に属していることに由来したものとなっています。

ちなみに、八頭郡は1896年(明治29年)に、「八東郡」「八上郡」「智頭郡」の区域をもって成立しました。

そして「八頭」とは、この3つの郡名からそれぞれ1文字ずつ取ったことでできたものとなります。

- 読み方→「八頭町(やずちょう)」「郡家町(こおげちょう)」「八東町(はっとうちょう)」「船岡町(ふなおかちょう)」「八東郡(はっとうぐん)」「八上郡(やかみぐん)」「智頭郡(ちずぐん)」

湯梨浜町の由来

2004年(平成16年)10月1日に、「東郷町」「羽合町」「泊村」が合併したことによって成立しました。

町名については公募が行われたそうで、絞りこまれた候補の中からアンケートをとったところ、最も支持が多かったそうです。

「湯梨浜」という名称はそれぞれに意味があるそうで、まず「湯」は東郷温泉を意味しています。

そして、「梨」は鳥取名物の二十世紀梨、「浜」は日本海に広がる砂浜を表したものであるようです。

これら町の特色でもある3つの要素を組み合わせることで、「湯梨浜」と命名されることとなりました。

- 読み方→「湯梨浜町(ゆりはまちょう)」「東郷町(とうごうちょう)」「羽合町(はわいちょう)」「泊村(とまりそん)」「二十世紀梨(にじっせいきなし)」

米子市の由来

1927年(昭和2年)4月1日に、元々あった米子町が市制を施行したことによって、米子市が成立しました。

前身である米子町は、1889年(明治22年)の町村制施行時に成立していますが、それ以前より名称自体は存在し、「米子」の地名の由来は諸説あるとのことでしたので、今回3つの説を紹介します。

①井戸でお米を研いでいた際、「よなぐ」というお米を研ぐ言葉があったことから、これが転じた説。

②神社の井戸で身を清めた人物が、八十八歳で子どもができたとする話があり、これに由来するという説。

③「よな」が砂を意味し、「なご」が平らを意味するとして、地形に由来したものであるという説。

- 読み方→「米子市(よなごし)」

若桜町の由来

1909年(明治42年)4月1日に、「若桜村」「赤松村」「菅野村」が合併、及び町制施行したことによって成立しました。

町名については、合併前の村にある若桜村から名称を引き継いだ形となりますが、理由は分かりません。

「若桜」という地名の由来としては諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①「伊波礼若桜宮」に奉仕したとされる「若桜部」と呼ばれる人々がこの地に住んだことに由来する説。

②「わか」が新しいことを意味し、「さ」が狭い土地を意味しているされ、狭い土地を開拓したことにちなむ説。

- 読み方→「若桜町(わかさちょう)」「伊波礼若桜宮(いわれわかさくらのみや)」「若桜部(わかさくらべ)」

コメント