更新情報:記事内容を更新(2025.8.18)

はじめに

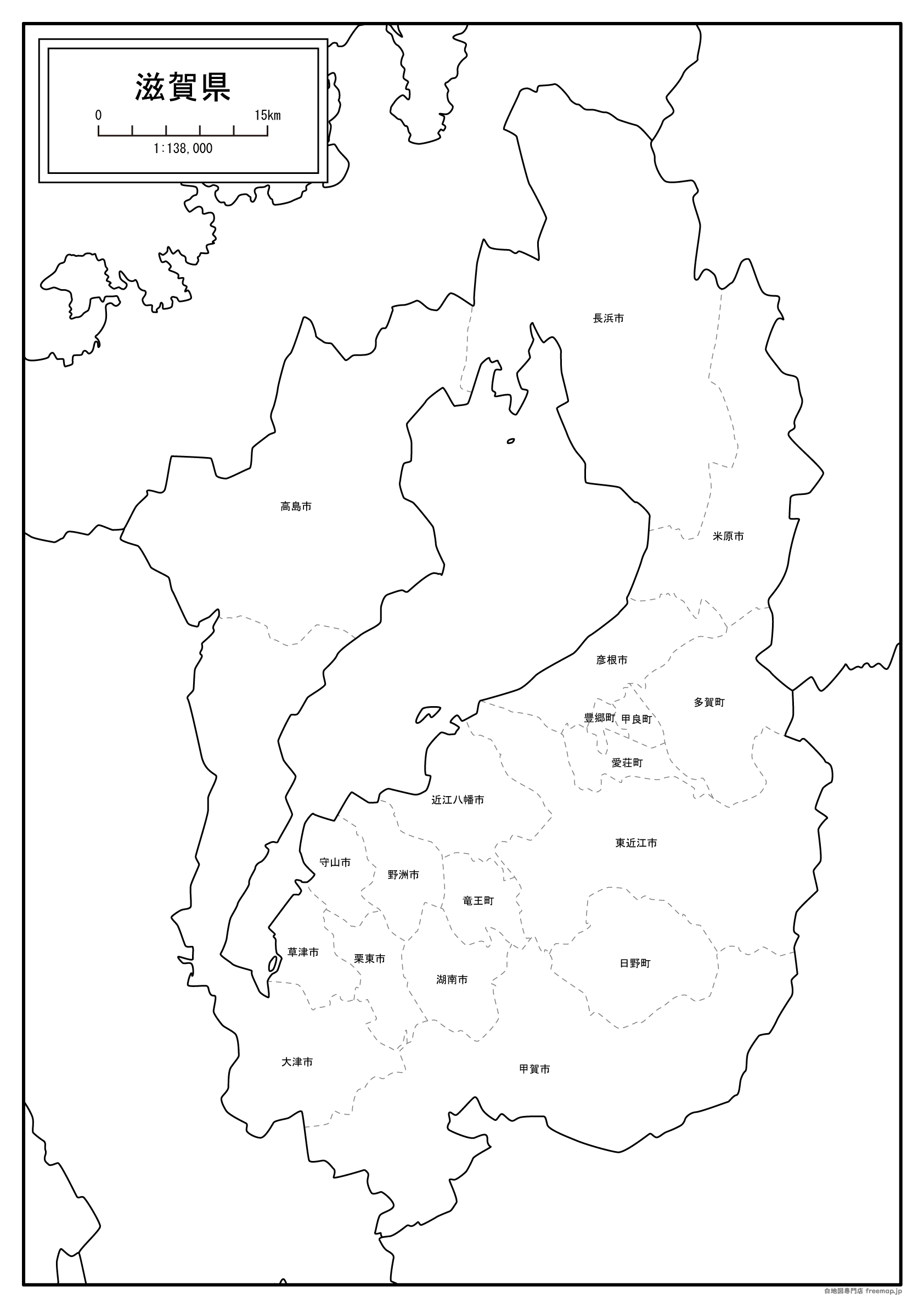

このページは、滋賀県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

滋賀県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

豊郷町の由来

1971年(昭和46年)2月11日に、元々あった豊郷村が町制を施行したことによって、豊郷町が成立しました。

前身である豊郷村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に8つの村の区域をもって成立しており、このときに「豊郷」と命名されています。

「豊郷」という名称の由来としては、米の豊穣を願って名付けられたものであるそうです。

歴史的にみるとこの地域では、干ばつによる被害が多くあり、それに悩まされていたそうです。

そのため、豊作を願って縁起の良い名称をつけ、それが現在にまで引き継がれている形となります。

- 読み方→「豊郷町(とよさとちょう)」「豊郷村(とよさとむら)」

長浜市の由来

1943年(昭和18年)4月1日に、「長浜町」「神照村」「神田村」「北郷里村」「西黒田村」「南郷里村」「六荘村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名については、合併された町村の中で唯一の町である「長浜町」から名称を引き継いでいます。

「長浜」の名称としては、元は「今浜」と呼ばれていた地域であったのを改称したことが由来です。

後の豊臣秀吉となる羽柴秀吉が改称したといわれ、当時主君であった織田信長の「長」の字をとったとされています。

しかし、これについてはあくまで1つの説であるという意見もあることから、正確なことは不明だそうです。

- 読み方→「長浜市(ながはまし)」「長浜町(ながはまちょう)」「神照村(かみてるむら)」「神田村(かんだむら)」「北郷里村(きたごうりむら)」「西黒田村(にしくろだむら)」「南郷里村(みなみごうりむら)」「六荘村(ろくしょうむら)」

東近江市の由来

2005年(平成17年)2月11日に、「八日市市」「愛東町」「永源寺町」「五個荘町」「湖東町」が合併したことによって成立しています。

市名は今回新たにつけられていますが、どのようにして決まったのかなどは分かりませんでした。

「東近江」という名称の由来としては、かつてこの場所が「近江国」と呼ばれていたことにちなんでいます。

この地域は、近江国において東部に位置していることから「東近江」とし、「近江」自体は「淡海」に由来したものです。

これは琵琶湖のことを指しており、都に近かったこもあって「近つ淡海」が転じたとしています。

- 読み方→「東近江市(ひがしおうみし)」「八日市市(ようかいちし)」「愛東町(あいとうちょう)」「永源寺町(えいげんじちょう)」「五個荘町(ごかしょうちょう)」「湖東町(ことうちょう)」「近江国(おうみのくに)」「淡海(あわうみ)」

彦根市の由来

1937年(昭和12年)2月11日に、「彦根町」「青波村」「北青柳村」「千本村」「福満村」「松原村」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名については合併された町村の中で唯一の町である「彦根町」から名称を引き継いでいます。

そんな「彦根」という地名の由来については、「活津彦根命」からとったものであるそうです。

「活津彦根命」とは日本神話に登場する神様で、この地域にある山に祭られたとしています。

この神様から「彦根」の部分をとって地名となりましたが、あくまで1つの説としている情報もありました。

- 読み方→「彦根市(ひこねし)」「彦根町(ひこねちょう)」「青波村(あおなみむら)」「北青柳村(きたあおやぎむら)」「千本村(ちもとむら)」「福満村(ふくみつむら)」「松原村(まつばらむら)」「活津彦根命(いくつひこねみこと)」

日野町の由来

1889年(明治22年)4月1日に、町村制が施行されたことによって、日野町が成立することとなりました。

1056年の文献には「日野」の名称が登場するそうで、このことから地名として古くから存在しているようです。

また、この地域が「檜物庄」呼ばれていたそうで、そのことから檜を使った仕事があったと推測されています。

「日野」という名称の由来については情報が見つかりませんでしたが、もしかするとこの「檜」から転じたものとも考えられそうです。

こちらの由来については、また何か情報が分かり次第、改めて追記をしていこうと思います。

- 読み方→「日野町(ひのちょう)」「檜(ひのき)」

米原市の由来

2005年(平成17年)2月14日に、「米原町」「伊吹町」「山東町」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名については公募が行われており、その結果として意見の多かった「米原」が選ばれ、読み方は元々の「まいはら」から知名度の高い「まいばら」へとすることにしたそうです。

「米原」という名称の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①この地は植物が多く生い茂っており、迷う人が多かったことから「迷いが原」とよばれていたが、やがて田が開拓されたことから現在の「米原」に改められた説。

②前を見渡す限りの土地であったことから、「前原」の表記が転じたものとされている説。

- 読み方→「米原市(まいばらし)」「米原町(まいはらちょう)」「伊吹町(いぶきちょう)」「山東町(さんとうちょう)」「迷原(まよいはら)」

守山市の由来

1970年(昭和45年)7月1日に、元々あった守山町が市制を施行したことによって、守山市が成立しました。

守山町の前身となる守山村は、1889年(明治22年)の町村制施行時に4つの村の区域をもって成立していますが、それ以前より守山村の名称自体はあったようです。

「守山」の名称については、「比叡山東門院守山寺」というお寺に由来したものとなっています。

これは比叡山の東西南北を守る門として建立され、いつしか地名として定着していったそうです。

ただし、この由来はあくまでよくみられる説の1つであるそうで、一応諸説あるとはされていました。

- 読み方→「守山市(もりやまし)」「守山町(もりやまちょう)」「比叡山(ひえいざん)」

野洲市の由来

2004年(平成16年)10月1日に、「野洲町」と「中主町」が合併、及び市制施行したことによって成立しました。

市名としては、合併前の町が「野洲郡」に属していたことから、これに由来したものであるようです。

「野洲」という地名の由来については諸説あるとのことでしたので、今回2つの説を紹介していこうと思います。

①「や」が湿地を、「す」が洲をそれぞれ意味する言葉とされ、これが転じたでできた地名とする説。

②安泰を願ってついた「安」という地名がかつてあり、これが当時地名を二文字にするよう指示があったことから「野洲」の字を当てたとする説。

- 読み方→「野洲市(やすし)」「野洲町(やすちょう)」「中主町(ちゅうずちょう)」

栗東市の由来

2001年(平成13年)10月1日に、元々あった栗東町が市制を施行したことによって、栗東市が成立しました。

前身である栗東町は、1954年(昭和29年)の合併により成立しており、合併前には「栗東」とつく村がなかったことから、このときに命名されたものになります。

「栗東」の由来としては、この地域が「栗田郡の東部」に位置していることにちなんだ名称で、既に学校名としては採用されていたそうです。

ちなみに、「栗太」という名称については、「栗本郡」が転じたことでできたとしています。

また、大きな栗の木を燃やした灰が積もって山になったという伝説があり、元々はこれに由来しているという情報もありました。

- 読み方→「栗東市(りっとうし)」「栗田郡(くりたぐん)」「栗本郡(くりもとぐん)」

竜王町の由来

1955年(昭和30年)4月29日に、「鏡山村」と「苗村」が合併、及び町制施行したことによって成立しました。

町名についてはどのようにして決まったのかは分かりませんが、山にちなんだ名称であるそうです。

苗村には「雪野山」、鏡山村には「鏡山」があり、これらの山はそれぞれ「東の竜王山」と「西の竜王山」と呼ばれ、このことから町名として命名されています。

「竜王山」というのは、竜にまつわる話に由来したもので、雪野山には白い大蛇に化けた竜女の話がありました。

一方で、鏡山には怨念がこもった毒竜の話が伝わっており、こうして2つの竜王山が誕生することとなりました。

- 読み方→「竜王町(りゅうおうちょう)」「鏡山村(かがみやまむら)」「竜王山(りゅうおうさん)」「苗村(なえむら)」「雪野山(ゆきのやま)」

コメント