更新情報:記事内容を更新(2025.3.29)

はじめに

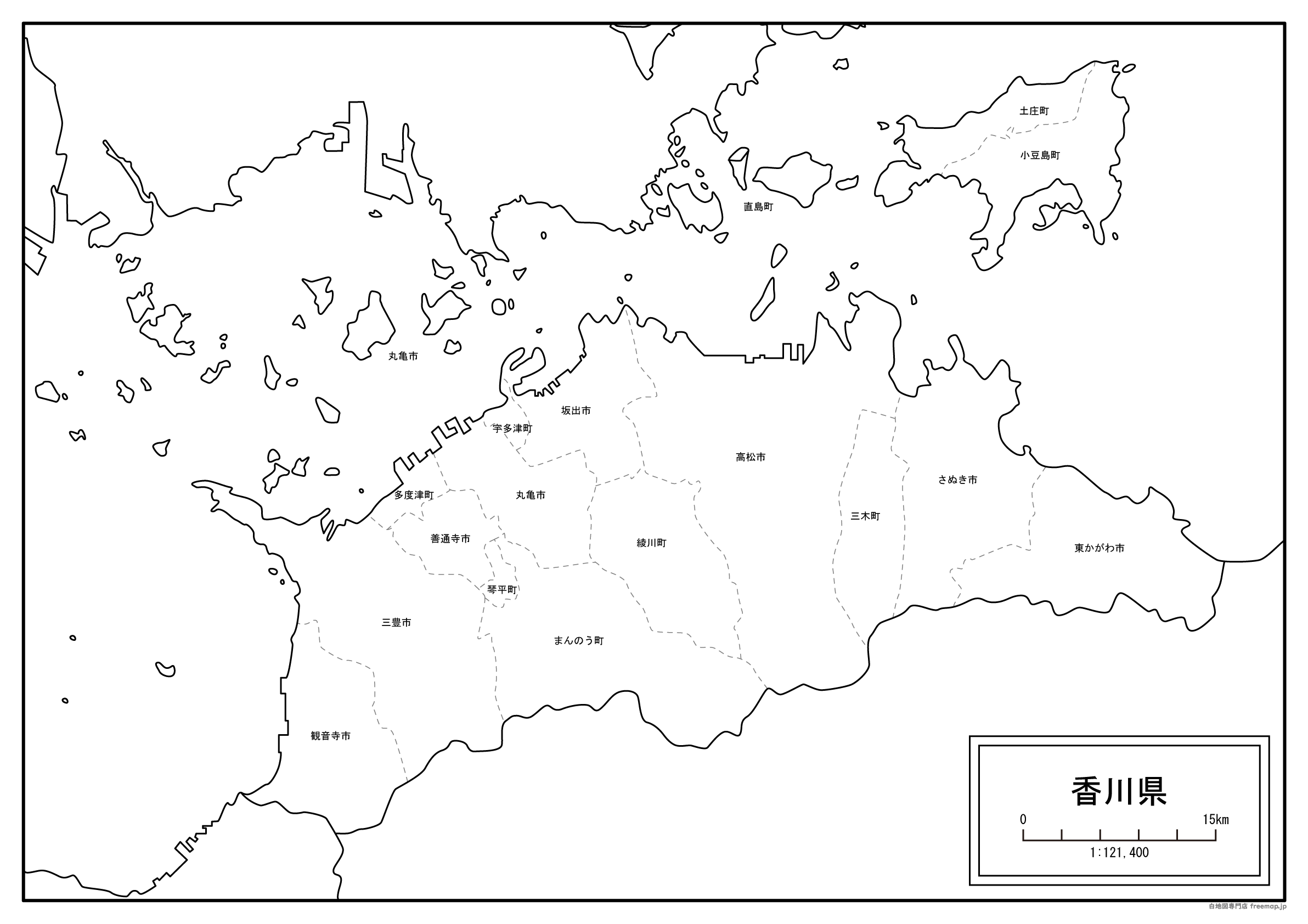

このページは、香川県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

香川県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

高松市の由来

1890年(明治23年)2月15日に、市制が施行されたことによって、高松市が成立することなりました。

名称は古くあり、1588年(天正16年)に「高松城」が築城されましたが、地名はこれに由来するそうです。

これは「高松郷」という場所があったことにちなんでおり、元々は「多加津」と表記されていたことから、これが転じたものと考えられます。

「高松」という名称の由来についてですが、あまり情報を見つけることができませんでした。

一応見つけた情報によると、海の近くに高い松の木があったことに由来したものという説があるようです。

- 読み方→「高松市(たかまつし)」「高松城(たかまつじょう)」「多加津(たかつ)」

多度津町の由来

1890年(明治23年)2月15日に、町村制が施行されたことにより、2つの区域をもって多度津町が成立しました。

町村制が施行される以前より「多度津」はあり、名称については郡名に由来したものとなります。

現在この町は「仲多度郡」に属していますが、元々は「多度郡」という名称となっていました。

「多度津」の名称は「多度郡の津」が由来であるとされ、「津」とは「港」を意味するものとされます。

古くにはこの地域は港町で栄えたといわれており、このような地名になったとしていました。

- 読み方→「多度津町(たどつちょう)」「仲多度郡(なかたどぐん)」「多度郡(たどぐん)」

土庄町の由来

1898年(明治31年)2月11日に、元々あった土庄村が町制を施行したことによって、土庄町が成立しました。

前身である土庄村は、1890年(明治23年)の町村制施行時に成立しており、地名として元々あったようです。

「土庄」という名称の由来については、調べてみましたが情報を見つけることができませんでした。

特に関連しそうな要素も見つけられなかった為、これが由来ではないかと推測することもできません。

こちらについては、由来に関しての情報がまた分かり次第、改めて追記していこうと思います。

- 読み方→「土庄町(とのしょうちょう)」

直島町の由来

1954年(昭和29年)4月1日に、元々あった直島村が町制を施行したことによって、直島町が成立しています。

前身である直島村は、1890年(明治23年)の町村制施行時に成立していますが、島の名前など以前より名称自体はありました。

「直島」という地名については、戦いに敗れて讃岐へ島流しされることとなった崇徳天皇が命名したといわれています。

途中崇徳天皇はこの地に立ち寄ったとされており、島の人々が素直で汚れのない純真さを持っている感じたそうです。

そのことから、純真素直さを称して「直島」と命名したと伝えられているとのことでした。

- 読み方→「直島町(なおしまちょう)」「崇徳天皇(すとくてんのう)」

東かがわ市の由来

2003年(平成15年)4月1日に、「引田町」「白鳥町」「大内町」が合併、及び市制を施行したことによって、東かがわ市が成立しました。

今回市名は新たに命名されたものとなりますが、決めるにあたって公募が行われたそうです。

その中から最終的に3つの候補にまで絞られ、結果として「東かがわ市」で決定となりました。

「東かがわ」の名称については、文字通り「香川県の東部」に位置していることに由来したものです。

ただし、何故「香川」の表記がひらがなであったのかは、理由についてまで分かりませんでした。

- 読み方→「引田町(ひけたちょう)」「白鳥町(しろとりちょう)」「大内町(おおちちょう)」

丸亀市の由来

1899年(明治32年)4月1日に、元々あった丸亀町が市制を施行したことによって、丸亀市が成立しました。

前身である丸亀町は、1890年(明治23年)の町村制施行時に成立していますが、名称自体は「丸亀城」が始まりとされています。

元々は城の名称でありましたが、城下町として栄えたことから、いつしか地名として定着したそうです。

「丸亀」の名称については、亀山と呼ばれる山に城を築いたことに由来したものとされています。

これは山の形が亀に似ていることにちなんだ名称であるそうで、ここから「丸亀」となりました。

- 読み方→「丸亀市(まるがめし)」「丸亀城(まるがめじょう)」

まんのう町の由来

2006年(平成18年)3月20日に、「琴南町」「仲南町」「満濃町」が合併したことによって、まんのう町が成立しています。

町名については新たに表記されたものではありますが、合併された町をみてもらうと分かる通り、「満濃」の名称は以前よりありました。

「まんのう」の名称は、この地域にある「満濃池」という池に由来したもので、これを平仮名表記にしています。

平仮名とした理由は分かりませんでしたが、元々あった「満濃町」と区別するためであったと考えられそうです。

ちなみに、満濃池の由来も調べてみましたが、元は「神野池」と呼ばれていたのが、「真野池」など様々な表記に転じていったことしか分かりませんでした。

- 読み方→「琴南町(ことなみちょう)」「仲南町(ちゅうなんちょう)」「満濃町(まんのうちょう)」「満濃池(まんのういけ)」

三木町の由来

1954年(昭和29年)に10月1日に、「平井町」「神山村」「田中村」「氷上村」「下高岡村」が合併したことによって、三木町が成立しました。

町名については今回新たに命名されており、決めるにあたって公募が行われていたそうです。

「三木」の名称はかつて郡名として登場していて、三木町もそのときの「三木郡」に由来したものとなります。

現在「山田郡」と合併されたことから「木田郡」となりましたが、親しまれてきたなどの理由で「三木」の名称をとりました。

ちなみに「三木」とは、省略しますが「上古むろの大木」「柊の古木」「山椒の大樹」の3つの木があることから由来したものだそうです。

- 読み方→「三木町(みきちょう)」「平井町(ひらいちょう)」「神山村(かみやまむら)」「田中村(たなかむら)」「氷上村(ひかみむら)」「下高岡村(しもたかおかむら)」「三木郡(みきぐん)」「木田郡(きたぐん)」

三豊市の由来

2006年(平成18年)1月1日に、「仁尾町」「高瀬町」「豊中町」「山本町」「財田町」「詫間町」「三野町」が合併、及び市制を施行したことによって、三豊市が成立しました。

市名についての情報は見つかりませんでしたが、郡名に由来してできた名称と考えられます。

というのも、今回合併された町は「三豊郡」に属しており、市名と一致をしているからです。

そんな三豊郡は1899年(明治32年)の郡制施行時に誕生しており、2つの区域をもって成立しました。

その2つの区域とは「三野郡」と「豊田郡」であり、それぞれの字をとって「三豊」となったようです。

- 読み方→「三豊市(みとよし)」「仁尾町(におちょう)」「高瀬町(たかせちょう)」「豊中町(とよなかちょう)」「山本町(やまもとちょう)」「財田町(さいたちょう)」「詫間町(たくまちょう)」「三野町(みのちょう)」「三野郡(みのぐん)」「豊田郡(とよたぐん)」

コメント