更新情報:記事内容を更新(2025.3.26)

はじめに

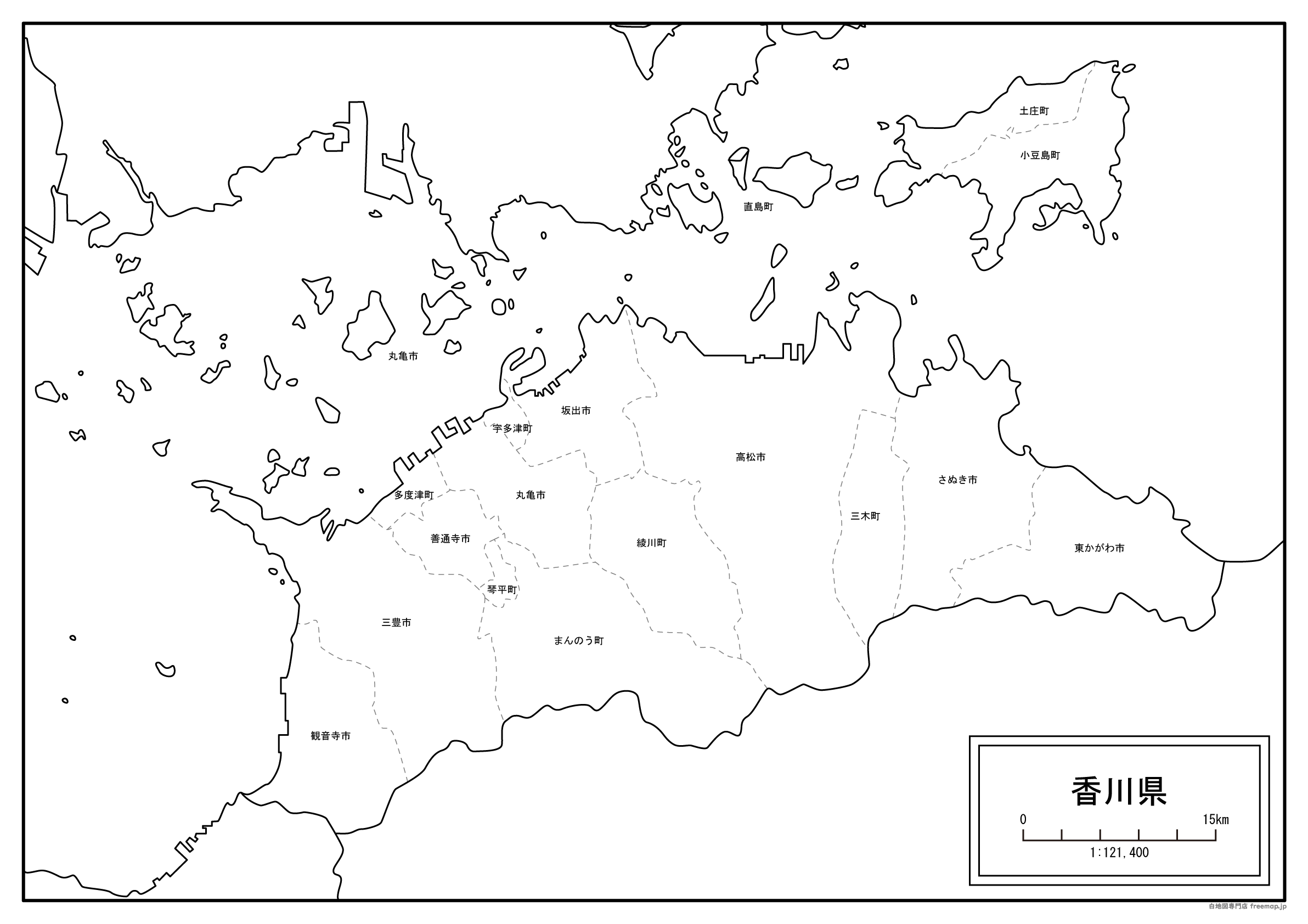

このページは、香川県内にある各市町村の名称の由来について、紹介しているページとなります。

50音順に紹介していますが、市町村の数が多いことから複数の記事に分けているので、今回紹介している市町村は目次をご確認ください。

参考にしているものとしてはなるべく信憑性の高いものを選んでいますが、正確性に欠ける場合もあります。

また、ページを更新するタイミングによっては、情報が新しくなっていない場合もありますこと併せてご了承ください。

香川県の由来についてはこちら

他の市町村についてはこちら

綾川町の由来

2006年(平成18年)3月21日に、「綾上町」と「綾南町」が合併したことによって、綾川町が成立しました。

今回町の名称は、新たに命名されたものであり、この地域に流れている「綾川」に由来したものです。

この綾川は、この地域を代表する川となっている他、香川県においても最長の長さを誇っています。

「綾川」自体の名称の由来についても調べてみましたが、情報を見つけることができませんでした。

こちらについてはまた何か新しい情報を見つけ次第、改めて追記をしていこうと思っています。

- 読み方→「綾川町(あやがわちょう)」「綾上町(あやかみちょう)」「綾南町(りょうなんちょう)」

宇多津町の由来

1898年(明治31年)2月11日に、元々あった宇多津村が町制を施行したことによって、宇多津町が成立しています。

前身である宇多津村は、1890年(明治23年)に成立していますが、それ以前より名称自体はありました。

「宇多津」という名称は郡名に由来したもので、古くには「鵜足郡」が存在していたそうです。

また、「津」という字には港という意味があり、港町として栄えことに由来したものとされています。

この「鵜足」が転じたこと、そして前述した「津」の字を合わせて「宇多津」の地名ができました。

- 読み方→「宇多津町(うたづちょう)」「鵜足郡(うたのこおり)」

観音寺市の由来

1955年(昭和30年)1月1日に、「観音寺町」「高室村」「常磐村」「柞田村」が合併、及び市制を施行したことによって、観音寺市が成立しました。

1890年(明治23年)の、町村制が施行される以前より村の名称として存在し、市名については唯一の町である観音寺町から引き継がれています。

「観音寺」の名称に関しては、そのままこの地域にある「観音寺」という寺院に由来したものです。

古くには「神宮寺」と呼ばれていましたが、観音菩薩が安置されたことから改称され、いつしか地名として広がっていきました。

ちなみに、寺院と市名では読み方は異なり、寺院は「かんのんじ」と読みますが、何故読み方を変えたのかは不明です。

- 読み方→「観音寺市(かんおんじし)」「高室村(たかむろそん)」「常磐村(ときわむら)」「柞田村(くにたむら)」

琴平町の由来

1890年(明治23年)2月15日に、町村制が施行されたことにより、元からあった琴平村の区域をもって琴平町が成立しました。

前身である琴平村は、1873年(明治6年)に「金毘羅村」を改称したことによってできたものになります。

この村は「金刀比羅宮」という神社に由来したもので、通称「金毘羅」と呼ばれていたそうです。

神社ともに発展し場所で、現在においても「讃岐のこんぴらさん」という愛称で知られています。

そして、鎮座しているこの山に吹く風の音が、琴に似ているということから「琴平」の字を当てたとされていました。

- 読み方→「琴平町(ことひらちょう)」「金毘羅(こんぴら)」「金刀比羅宮(ことひらぐう)」

坂出市の由来

1942年(昭和17年)7月1日に、坂出町が「林田村」を合併編入し、同時に市制を施行によって坂出市が成立しました。

坂出町は1890年(明治23年)の町村制施行時に成立していますが、以前より坂出村として名称はあったようです。

「坂出」という地名については、文字にある通り坂があったことに、由来したものといわれています。

この地域には「田尾坂」と呼ばれていた場所があり、坂とはこれのことを指しているそうです。

そういったことから、「宇多津の田尾坂を上って出た場所」ということで「坂出」となりました。

- 読み方→「坂出市(さかいでし)」「林田村(はやしだむら)」

さぬき市の由来

2002年(平成14年)4月1日に、「津田町」「大川町」「志度町」「寒川町」「長尾町」が合併、及び市制を施行したことによって、さぬき市が成立しました。

市の名称については今回新たに名付けられたものであり、古くにこの辺りの地域が「讃岐国」と呼ばれていたことに由来したものです。

ひらがなで表記されている理由については、読みやすさや親しみやすさを重視した結果となります。

ちなみに「讃岐」の由来は諸説あり、一説には矛竿を納めていたことから「竿調国」と呼ばれ、これが転じたとする説がありました。

その他、東西に細長い地形であったことから「狭貫」と表記され、これが転じたとする説もあるようです。

- 読み方→「津田町(つだちょう)」「大川町(おおかわちょう)」「志度町(しどちょう)」「寒川町(さんがわちょう)」「長尾町(ながおちょう)」「讃岐国(さぬきのくに)」「矛竿(ほこさお)」「竿調(さおつき)」

小豆島町の由来

2006年(平成18年)3月21日に、「池田町」と「内海町」が合併したことによって、小豆島町が成立しています。

町名については今回新たに命名されたものでありますが、その経緯や由来については情報が見つかりませんでした。

推測とはなりますが、この町は同名の島である、「小豆島」に位置していること由来したものと考えられます。

そんな「小豆島」の由来については、「あずきのように小さい島」であることに由来するそうです。

そういったこともあり、古くには「あずきしま」と呼ばれていた時代もあったとされています。

- 読み方→「小豆島町(しょうどしまちょう)」「池田町(いけだちょう)」「内海町(うちのみちょう)」

善通寺市の由来

1954年(昭和29年)3月31日に、「善通寺町」「与北村」「吉原村」「筆岡村」「竜川村」が合併したことによって、善通寺市が成立しています。

唯一の町である善通寺町から名称を引き継いだ形になり、この名称は1890年(明治23年)の、町村制施行時の村名としても使われていました。

「善通寺」の名称については、この地に建つ「善通寺」という寺院に由来したものとなっています。

元々は寺院の名称であったのが、いつしか地域を指す地名として定着することとなりました。

ちなみにこの名称の由来は、建立した空海の亡くなった父の名前である「善通」からとったものです。

- 読み方→「善通寺市(ぜんつうじし)」「与北村(よぎたそん)」「吉原村(よしわらむら)」「筆岡村(ふでおかむら)」「竜川村(たつかわむら)」「善通(よしみち)」

コメント